|

Appleのデザイン史-1

予期せぬ新旧交代

「電卓(電子卓上計算機)」という言葉がまだ輝きを失っていない時代の1972年、価格を一気に3分の1以下の12,800円とした衝撃的な「カシオ・ミニ(6桁)」が発売となった。商品は爆発的に売れ、10ヶ月で百万台を突破、「電卓」の大衆化の流れを決定的なものとした。さらに、雨後の筍のごとく出現していた多くの「電卓メーカー」が、これを機会に撤退せざるをえないという「電卓戦争」に一つのピリオドを打つ事件でもあった。

全世界がこの安価で電池で動作するコンパクトな「夢の電卓」に満足し、その使い勝手に酔いしれていた、その翌年、今度は思いがけない「電卓真打ち」候補が世界で一斉に発売された。タイプライターのメーカーとして名高い、デザインの国、イタリアのオリベッティ社の「Divisumma

18」である。それは同社の社運をかけた意欲的な商品であることは見ただけで、誰にも瞬時に分かった。

もはやコンパクトとは言えない大きさだったが、本体は硬質のABS樹脂で出来ている部分と、軟質のラバーで覆われた操作部によって構成されており、モニター画面の代りに専用の印字用ロール紙をホールドしていた。たしかにAC電源でも使用出来るようになってたが、スペックだけ上げて見ると特別に先進的な機構がある訳ではなく、むしろ「電卓」としては平凡なものだった。が、何といっても圧巻だったのは、そのデザインだった。

デザインを担当したのはマリオ・ベリーニ。まず、全体を黄色で被い、冷たい「計算機」のイメージを払拭している。さらに操作部(つまりキー)はメカニカルな部分をいっさい見せずに、柔らかいラバー幕から指に当たるキー部を小さな台地のように盛り上げて、そこに富士山のような裾野を与えている。「ん~、何て理想主義的デザインであることか!」。

しかし、残念ながら、この戦略的な商品は成功しなかった。それはいわば世界的にはじまった「グローバリゼーション」による敗北であり、経済効率主義に対する失敗だった。皮肉にも、先進的で、高度な文化的なツールであったタイプライターメーカーとして名高かった同社は、ここを境にして徐々に衰退して行くことになる。そして、時代はヒタヒタと次の価値観の模索に入り、それから僅か3年後、とてつもない商品が新しい言葉と共に誕生しつつあった。

さて、ここからは有名な神話のはじまり。1976年4月、2人のスティーブンと友人一人が加わってアップルコンピュータを設立、同年の7月には最初の製品「Apple

I」を発売、666ドルという価格で150台ほどをさばくが、発売した翌月には次なる商品のプロトタイプが完成しつつあった。と、ここまでは「アップルのデザイン」は見えて来ないが、間も無く、全世界に衝撃的なニュースを配付される準備が着々と進んでいたことは間違いなかった。

※キャプション

MarioBelliniマリオ・ベリーニ

1935- / italy

ミラノ工科大学卒業、オリベッティー社のデザイン顧問を長年務め、代表作に一連のオリベッティ製品の他、椅子「キャブ」・オフィスチェア「フィグラ」・象印マホービンの電気ポット・アルファ・ロメオのインテリアデザイン・「東京デザインセンター」などの建築設計などが有名。「domus」誌の編集長、各大学の教授などを歴任、圧倒的なデザイン賞受賞数、世界各地の美術館に永久保存されている作品多数。

1976年Apple I

1977年Apple II

1978年

1979年

1980年Apple III

1981年

1982年

1983年Apple IIe /Lisa

1984年Macintosh 128k/512k/Apple IIc

1985年

1986年Macintosh Plus/Apple IIGS

1987年Macintosh SE/Macintosh II

1988年Macintosh IIx

1989年Macintosh IIcx/IIci/SE30/Macintosh Portable/

1990年Macintosh IIfx/LC/IIsi/Classic

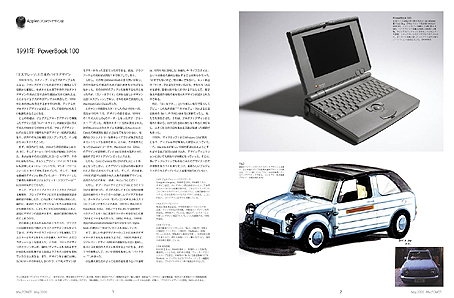

1991年Macintosh Classic II/Quadra 700/Quadra 900/PowerBook 100/140/170

1992年LC II/II vx/II vi/Quadra 950/PowerBook 145/145B/160/180/Duo

210/230/DuoDock/Duodok II

1993年Mac Color Classic/LC III/Centris/Quadra605LC475610/650/660AV/Quadra

800/840AV/LC 520/Duo 250/270c/PowerBook 165/Mac TV/Newton

1994年LC550/575/PowerMac 6100/7100/8100/PowerBook 520/540/150/Duo

280/Quadra 630/Newton 100/QuickTalk 100

1995年LC 580/PowerMac 5200/5300/6200/9500/8500/7500/7200/PowerBook

550c/190/5300/Duo 2300/Newton 120

1996年PowerMac 7600/5400/8200/4400/Performa 6400/6360/PowerBook

1400

1997年PowerMac 8600/9600/7300/5500/6500PowerBook 3400G3 /20th

Anniversary Mac/PowerMac G3

1998年PowerMac All in One/PowerBook G3/iMac

1999年PowerMac G3(B&W)/iMac(NewColor)/Mac G4/PowerBook G3/iBook

2000年PowerBook/iBook SE/PowerMac G4 Cube/iMac 2000

2001年PowerBook G4/PowerMac G4/iMac 2001/PowerMac G4/iPod

2002年New iMac/New iBook/eMac

2003年

Appleのプロダクトデザイン史-2

インダストリアルデザインの相違

アメリカのデザインと言えば流線型の機関車や日本のタバコ「ピース」などで知られるレイモンド・ローウィが有名だ。氏は著書「インダストリアルデザイン」の中に、「工業デザインによって消費者は幸福となり、企業は利益を増やし、デザイナーは仕事が忙しくなる」という一節がある。また、日本でも話題となった「口紅から機関車まで」の原書名は何と「Never

Leave Well Enough Alone」(もっと妥協せず徹底的に!)である。何ともポジティブで、アメリカらしい性善説的デザイン観である。

木箱に入っただけのApple Iを発売してから1ヶ月、ウオズニアクの基本設計によってApple

IIのプロトタイプが完成した。これをどうしたら大量生産の商品に見えるように作れるかを試行錯誤していたのが創業者の一人、ジョブズだった。結局ジェリー・モナックという若いインダストリアルデザイナーに外観デザインを依頼するが、条件はあくまで「大量生産品に見える」デザインであり、その予算は少なかった。

Apple IIを良く見ると、プラスチック製の素材にオリープ色の塗装が施されている。現代における「塗装」は化粧品や高級家電の仕上げに用いられるのが一般的だが、Apple

IIの場合は簡易樹脂成形(樹脂同士の科学反応を利用するリアクションモールディング)というローコストの方法を採用したため、表面の質感が悪く、そのためのボロ隠しのための塗装だった。

こうして、依頼から僅か9週間で試作品が完成し、コンピュータフェアに滑り込み出品されたApple

IIは驚くべき市場反応を得て、ジョブスの描いていたシナリオは完璧に遂行された。まるでベテランの商品企画者のセオリーを思わせる工業化の過程は、ローウィの「Never

Leave Well Enough Alone」の精神を限りなく感じさせるアメリカン・ドリームのはじまりでもあった。

Apple Iのメモリーは8KB、これはタイプライターの6ページ分の性能、と当時は表現された。Apple

IIでは、それが16KBになっているから、10ページ以上と謳われたのかも知れない。ゲームやグラフッィク性能にはまだまだ距離感があったので、需要としては「ワードプロセッサー」としての目的が大きかったことになる。となると、ここでタイプライターのデザインにも言及してみたくなる。

前号でオリベッティの電卓を取り上げたが、タイプライターと言えば赤いバケツのニックネーム、「バレンタイン」が有名だ。が、究極のモダンデザインにいち早く到達したのは1963年発売の「レッテラ32」である。ステールに塗装がベースになっているが、最小限の造形を駆使したスタイルは40年以上経た今日でも全く古さを感じさせることなく、誰もが大変に美しいと思うだろう。

このように、イタリアの工業デザインの優秀さについては世界が認めているが、70年代までの黄金期のデザインは建築家が全てデザインしていたことは、案外と知られていない。「レッテラ32」も、デザインしたのはマルチェッロ・ニッツォ-リという建築家(他に画家であり、彫刻家でもあった)だった。イタリアの正統派工業デザイナーの代表のように言われているマリオ・ベリーニでさえれっきとした建築家である。

つまり、アメリカの場合は商業的な成功をデザインの目標に描くのに対して、イタリアではあくまで建築的な視点で、生活の美を製品に反映させることを使命と考えていたことが理解出来よう。その視点の違いこそイタリアの美しいデザインの本質なのだ。

ジョブズの策略は見事に成功した。それはいかにもアメリカンテイストの商業主義的デザインだったが、一方で充分に端正な出立ちを保っていたことも注目に値しょう。しかしながら、世界はこの野心的な製品の可能性をまだ完全に理解できないでいたのだった。

Raymond Loewy

(レイモンド・ローウィ)1893-1986

パリ生まれ。バリ大学卒業。1919年渡米。1929年、インダストリアルデザインオフィス開設。

Marcello Nizzolii

(マルチェッロ・ニッツォーリ)

1887‐1969

オリベッティ・レッテラ32(1963年発売)

(olivetti Lettera32)

写真解説

↓

(1)Apple II本体

プラスチックに塗装されたオリーブ色はその後Machintosh Plusまでアップル社のアイデンティティ的なカラーとされた。まだスカルプチャーのないキーボードが特徴となっている。

(2)背面のインターフェイス。大雑把だが、無駄のない設計を象徴している。

(3)マザーボードに拡張カードを差して立てた高さが本体の高さとなっている。ただし、パソコンの原型としは見事に完成している。

(4)プラスチックケースにスチールの底板をあてがってビス止めされただけの簡単なディテールがほほ笑ましい。

(5)Lettera 32。そこには15年の時代の差を感じるが、美しさや完成度はLetteraがまだまだ圧倒している。

(6)ただ、建築家は細かいディテールが苦手な印象が「フタ」に表れている。一個のスプリングではめているが、本体とのチリが出やすい設計である。

(7)まさしく芸術作品にまで登り詰めた観のあるメカニカルなデザイン。仕事をすることの美しさが見事に表現されている。

(8)見えない所もご覧の通り。縦じまのリブは特別に機能を現している訳ではないが、後のIIeのデザインに影響を与えているフシがある。

(9)iBook 12inchと並べても十分にコンパクトであり、美しさや工業製品としての迫力を失っていない点がお見事。

Appleのプロダクトデザイン史-3

Easy to Useへの道

若者3人が古いワーゲンや、関数電卓を売って工面した1300ドルで設立したアップル社はApple II発売によって、いきなり年換算で100万ドルペースの受注を得て世界中をアッと言わせた。さらに、1年後には国内の販売店舗数が300を超え、生産台数も6,000台に達するなど、もはや、その爆発的な成長は誰にも止められなかった。

そんな大躍進の最中にも理想を追及する姿勢は貫かれ、クラシックな体裁だった説明書は半年後の1978年2月には赤本(Red Book)の愛称で呼ばれた「Apple

IIリファレンスマニュアル」として飛び切りモダンなデザインが与えられ、また、一年後の1978年6月には画期的な記憶ドライブとなった「Apple

Disk II」を発表、ゲームマシン〔注1)としての確立の基礎を築いている。

このアップルが突如台頭した1970年代後半は世界的にも大きな曲がり角にあたり、様々な分野で革命的な製品やサービスが誕生している。1976年の超音速旅客機コンコルドの就航。同年にはクロネコ宅急便が始まり、翌年には家庭用室内健康器として販売を飛躍的に伸ばした「ルームランナー」が発売されている。また、新しい市場需要層として「ニューファミリー」という言葉も誕生している。

こうした中、最も注目すべき商品として、1977年、世界で初めてカメラの焦点合わせを自動化した、通称「ジャスピンコニカ」(コニカC35AF)が発売となっている。Apple

IIがたったの2年でリリースされたのに対して、こちらは14年の歳月をかけた労作で、一般社会の受け取り方はアップルコンピューターの誕生よりも遥かに衝撃的なものだった。「まさか!露出以外にもピント合わせまで自動とは!」。

さて、話はようやくプロダクトデザインのことになるが、1977年と言えば我が国のいわゆる「Gマーク制度」が出来て20年目にあたる。また、デザイン行政の一元化を狙って通産省(現在の産業経済省)にデザイン課を設置して19年目の年である(注2)。経済振興を目標に産業界に工業デザインの概念を導入してから、世界で最も成功したとされるデザイン振興の一つの象徴が「ジャスピンコニカ」(注3)と見ることも出来る。

合理的なインジェクション・プラスチック成形。ポイント、ポイントに光ものの蒸着メッキを施して豪華に見せ、造形のエレメントを出来るだけ盛り沢山にして、賑やかで饒舌な形状を採用している。翌年にデザイン界で最も権威ある「賞」である「毎日デザイン賞」を受賞しているが、明らかに「消費型」デザインである。もちろん、当時の多くの企業がそうであったように担当したデザイナー名は公表されていない。

大衆消費社会は三種の神器から始まって、60年代後半にはついに3C(カー・クーラー・カラーTV)を欲望の対象とするに至っている。こんな中、技術革新が廃棄と消費を促し、さらにはファッション的な要素によるデザイン消費が加わり、次から次に工場から「新製品」が市場に送り出されて経済が発展したとすれば、「ジャスピンコニカ」は当時確立された「日本型デザイン」を代表していた、と言えるだろう。

さて、Apple IIの生産が年間3万台ペースにまで上昇した1979年の9月に「Macintoshプロジェクト」がスタート!。同年12月には、その開発の大きなヒントとなったゼロックス社のパロアルト研究所を訪問、実験パソコンモデル「Alto」のデモを見学している。同行したのは主要エンジニアを含む、重役で、勿論この中にはジョブズも入っていた。パーソナルコンピューターという言葉が誕生して僅か3年。(Appleの大きな指標となった)「Easy

to Use」のお手本のようなカメラが誕生してから2年後、歴史は確実に次のステージへと移動を開始していたことになる。

〔注1)Apple IIが発表された3ヶ月前の1977年1月、有名なコモドール社のパソコン「PET2001」を発売している。9インチと小さいモニター一体型ながら、演算を中心とした道具としては優位性があった。しかし、Apple

IIの場合は何と言ってもウォズニアクの天才的な設計でカラーグラフィック表示が可能となっており、その後のサードパーティによるゲーム市場参入に大きな影響を及ぼした。

(注2)戦後の復興政策→輸出振興→デザイン登用問題対策→デザイン振興という経緯で我が国の産業デザイン振興政策が導入された。しかし、純粋な視点でデザイン行政を考えた場合、今日のバリアフリー問題一つとっても厚生省から建設省まで幅広い施策が求められており、単純に「デザイン」を産業振興のツールと位置付けたダメージはあまりに大きかったと振り返えざるをえない。

(注3)コニカC35AFサイズ132w×76h×54dmm重量375gレンズ38mmF2.8フラッシュ付き電源単3乾電池×2価格44,800円〔現コニカミノルタ)

東レ製Apple II用モニタ

日本にもApple旋風は押し寄せ、これは「東レ」が松下電器のOEMで発売した11インチのコンポジット(カラー)モニタ。国内において純正モニタが入手難だったこともあり、大半のユーザーはTVをモニタ替りにしていた中で、Appleマークが付いたモニタは貴重だった。他にApple

IIの本体サイズの関係からサンヨー製モノクロ9インチ・モニタとDisk IIを一緒に並べて使われたりした。

Disk II

当初、記憶媒体は一般的なカセットテープ形式を使うしかなかったが、再びウォズニアクの優れた設計により大型コンピュータでしか使われていなかったフロッピーディスクドライブを500ドルを切るという驚異的価格で実現。Apple

IIの商品性を飛躍的に高めると同時に、その後のアップル社の業績に計り知れない功績をもたらした陰の立役者的な存在だった。強調された大きめのアップルマークが眩しい。

イラストレーション 高橋正之

Appleのプロダクトデザイン史-4

カウンターカルチャー

激しい変化をもたらした1970年代。「パーソナルコンピューター」という輝かしい概念の金字塔を打ち立て「社会現象」ともなった「Apple」に続いて、すでに世界的なブランドとなっていたソニーから「ウオークマン」が発売され大きな話題となった。パーソナルという言葉こそ与えられていなかったが、それは明らかに「個」だけに特定の音楽を奏でる装置であり、しかも場所を選ばず持ち運びが出来るということで、アッと言う間にファションにまでなってしまった。※注1

つまり、この時代は市場の多様化を呑み込んで、一気に「個別化」のジャンルへと加速していたのである。これらは画一化した(少品種)大量生産至上主義や工業化社会における独特な管理社会モラルに対する反発精神が底辺にあったことは明らかである。つまり、何か強大な権力に対するカウンターカルチャーこそ、1970年代後半に華開いた最大の文化だったと言えるのではなかろうか。※注2

そして、この潮流は大きなウエイブとなって建築とデザイン界に巻き起こったのが一連の「ポストモダン」デザイン運動だった。特に1976年から1981年にかけてのイタリア発の(A・メンディーニとE・ソットサスが複雑に絡み合った)「スタジオ・アルキミア」と「メンフィス」は世界的に高名なデザイナーや建築家がこぞって参加し、一気に沸騰点に達し、強烈なメッセージを放った。また建築雑誌としてリーダー的な存在だった「domus」誌がこれを宣伝媒体のように紹介しまくったから、ある種の知的ゲーム性が高い「劇場型デザイン運動」などと称された。※注3

さて、同じゲームでもコンピューターを「パソコン」と称したことで、(ゲームマシン」性が高かったこともあり、)益々大衆を魅了し、その市場は加速度的に膨れ上がり80年代に突入した。前年には日本でもはじめてのオリジナル日本語搭載パソコンである「NEC:PC-8001」が発売となり、どの企業もこの市場を無視することなど出来ない情勢となった。そして、当時はあまりに強大な存在だったIBM社がどのようなモデルで打って出るのか関心が集まり、また多くの噂も頻繁に飛び交ったのだった。

こうなると社員が前年の250人から千人に膨れ上がったとは言え、当時のIBMは社員数が30万人ほどであり、この巨人の前にはアリンコ同然のApple社も発売前に何らかの専守防衛としての対策が迫られた。そして3年ぶりだが、急いで新製品として発売したのがApple

III(1980年5月)である。

II型と比べると大きな飛躍には違いなかったけれど、IIがウオズニアクの天才的な発想が基になっていたのに比べ、まるで「商品開発委員会」で作られたような「どうすればもっと売れるか」を指標とした合理的な企画手段が逆に裏目に出てしまった。当初におけるIIの安物のプラスチックとは違い、何とアルミ・ダイキャストを採用したボディはセパレーツに見えるがキーボード一体型である。しかし、ビジネスマシンとして売り出したことにも無理があり、広告費をつぎ込んだ割には完全な失敗作だった。

そうこうする内に翌年の1981年7月、ついにIBM-PCが発売された。はじめてMS-DOSを搭載したこともあり、その拡張性はAppleとは違ったビジネス・パソコンとしての体裁を満たしていたし、そのプロダクトデザインも超優良企業らしい見事なものだった。モニターと本体は勿論セパレートだし、プリンターもシリーズデザインとして統一されたシェイプを身にまとっている。商品は自然に成功し、2年にしてApple社の売り上げを追い越してしまうことになる。※注4

前年(1980年)暮れにApple社の株が公開され12ドルという記録的な高値を付けたのを境に3月にウオズニアクが飛行機事故でケガを負ったこともあり、会社に来なくなり退社。一方、スティーブ・ジョブズは会長に就任して、設計者が牽引する企業から、もっと明確にディレクター的な経営者が主導する企業へと転換していくのでだった。

※注1ウォークマン

型名:TPS-L2

WxHxD:88x133.5x29mm

重量:390g

電源:単三乾電池×2

標準価格:33,000円

※注2カウンターカルチャー

スティーブ・ジョブズ氏がApple創業前にヒッピー体験をしたりインドに旅行していることは有名である。このことをもって、Appleを一つのカウンターカルチャーの片鱗と見る向きもある。

※注3 デザインや建築界で「ポストモダン」という言葉の使い方の誤解については度々指摘されているが、それは理解する側に定着していることなので解釈としての是非は意味がなくなっていると考えられる。それより、「スタジオ・アルキミア」と「メンフィス」は基本的にA・メンディーニ、A・ブランジ、E・ソットサスが中心メンバーだったが、「メンフィス」には日本からは磯崎新、倉俣史朗、梅田正徳等が参加し、「ニューインターナショナルスタイル」を謳歌している点が注目されよう。文化の土着性を説いたバナキュラーや、意味の多義的な引用などを正当化したメタファー、新しく解釈された折衷主義などの言葉が飛び交った。

・アレッサンドロ・メンディーニ 1931年生まれ建築家。1970年代から80年代にかけて「カサベラ」、「モード」、「domus」等のデザイン、建築誌の編集長を歴任、スタジオ・アルキミアの中心メンバーとして活躍。

・エットーレ・ソットサス 1917年生まれ建築家。1958年オリベッティの外部デザイナーとして契約しながら、一方でラディカルデザイン運動の推進者として活発に活動、「メンフィス」の創設はあまりにも有名。

アンドレア・ブランジ 1938年生まれ建築家。60年代から70年代の代表的なラディカル建築活動グループであるアーキズームやスーパースタジオに参画、「モード」誌編集長、ドムス・アカデミー学長などを歴任。

・スタジオ・アルキミア 1976年に創設、60年代から続いたイタリアのラディカル建築派が集約。道徳的なモダンデザインに対して、キッチュ、軽薄性、アバンギャルド、非現実などの世界を探求した「不良性」が特徴だった。

※注4 IBM-PC (IBM 5150)Apple IIIがベンチャー企業ながら近代的かつ合意的な開発を実施して裏目に出たのに対して、IBMではApple

IIの好調を参考に官僚的な開発を捨て、柔軟でスピード優先の開発を指標とした。結果、半導体をはじめとした部品やソフトウエアは全て外部調達という画期的な製品が誕生した。が、これはサードパーティーの爆発的な参入を持ち込んだ一方、クローン型パソコンも数多く誕生し、最終的に25年後のハード部門の中国企業売却へと繋がった、と見る向きもある。

写真解説

●IBM-PC インテル4.77MHzi8088プロセッサ16ビット16RAM実装。マイクロソフト社のBASICと27Kバイトの表計算ソフト「VisiCalc」をバンドル。160kbフロッピーディスクドライブ×1

セパレーツ型84キーボード PC拡張スロット×5 価格は3,000ドル。

●Apple III テンキー付きキーボード一体型 5.25インチFDD内蔵 CPU-8ビット6502A クロック数2MHz

RAM-128k ROM-4kb OSは専用のSOS(Sophisticated Operating System)1983年にIIIPlus用1.3にバージョンアップ。1884年に生産終了。

●メンフィス デザイン活動母体であると同時に家具・日用品の販売会社でもあった。過去において否定的な概念、手法をデザイン的に昇華し「ニュー・インターナショナル・スタイル」という様式の普及を画策したベンチャービジネスでもあった。写真は東京・池袋の西武百貨店特設会場で開催された際のDM兼カタログ。(梅田正徳氏所蔵)

Appleのプロダクトデザイン史-5

パソコン革新の時代へ

Apple社は世界的に認知される企業となった一方、ウオズニアクが退社したり、ジョブズも大きく成長した組織をうまくコントロール出来なくなったりと、ややギクシャクした状態が1982年あたりに浮上、一方でIBMのPCが順調に販売を伸ばし、安泰としていられない時代に突入した。

しかし、それは振り返って見ればほんの少しの谷間であり、Apple社は再び世界から注目を集めるプロジェクトを実践し始める。

その一つは世界初のビットマップのGUIとマウスを組みあわせた「LISA」の開発だった。これは明らかにジョブズがゼロックス社のPARCを訪問してヒントを得たことが契機となったものであり、本格的に着手してから約1年の1983年の1月に発表にこぎ着けている。※注1

※注2

もう一つの動きはドイツ(当時は西ドイツ)に拠点を構えるインダストリアルデザイン事務所である「フロッグデザイン」と交流を持ち、画期的な「(通称)スノーホワイト」と呼ばれるプロダクトデザイン・アイデンティティ構築に向けて動き出したことである。これは、IIcやII

GSのデザインとして実現することになるが、無機質なホワイト(またはライトグレー)に縦や横に配されたシャープなスリットラインを基調にした、当時としてはビックリするような美しさを持った理想主義的デザインだった。※注3

※注4 ※注5

この2つの流れは別々のものであり、それらが統合され商品として確立されるのは1987年まで待たなければならないが、この2つの概念のデビューは1976年のApple

II発売にも匹敵する価値があり、パソコンが単なるコンピューター業界だけのものではなく、全ての業種にまたがる影響を持ちえた最初の出来事だったと言っても過言でない。

「LISA」は、大変衝撃的なモデルであり、インターフェイスとしては十分に洗練されていたと評価出来るが、鈍重なスタイルと1万ドルという高価なこともあり、2年未満で消滅してしまう運命を辿る。また、IIcも十分に新しい商品性を訴求するモデルだったが、発売が衝撃的なMacintoshから遅れること数ヶ月ということもあり、新しい需要の喚起には至らなかった。つまり、2つとも成功とはほど遠い結果には違いがなかったが、私はこの部分の動きを日本の経営者はよく学ぶ必要があると感じている。

この頃はビル・ゲイツ率いるマイクロソフト社もMS-DOSのリリース等で勢いを付けて来ている時代となっていたが、日本においてはまだまだソフトよりハード尊重、ハード優位の精神が重くのしかかり、いったいアメリカで起こっている一連の動きがどのようなものなのか、理解すら出来ない経営者ばかりだった。これは、今日の日本産業界が抱えている最大の障害であるのに、それが問題であることすら分かっていないのではないか、と思う。

それは簡単に言えば、我が国においては「文字や数字」より「絵」を軽んじる傾向があり、企業においてもデザイナーが文科系社員にこき使われる場面が多く見受けられる。机の上で絵を描くより、文章を書く方が尊んでいる、そんなことがないだろうか。時として客観性より観念的なことの方が重要であることの認識があるか。ドン臭いロゴタイプとか、マークを平気で使い続け、何の疑問も持たない経営者が居座っている企業、「それはダメですよ」と、これらの事象は私達に警鐘を鳴らしていた、と考えるべきだろう。

「LISA」の販売動向は明らかに勢いがないと判断されたが、ジョブズの判断に迷いはなく、その抱えている問題を解決し、さらなる商品性を付加した新製品の開発に着手。やがてパソコン業界に大きな震撼をもたらし、企業としても新しいクライマックスを迎えることになる。それはやがて「Apple」の呼称に匹敵することになる、MACだった。

※注1「PARC」

Palo Alto Research Centerの略。ゼロックス社パロアルト研究所。設立は1971年。当時独占的だった乾式コピー機メーカーとして、近未来のオフィスを研究、その主題は「ペーパーレス」だったとされる。ここでALTOというコンセプトモデルのコンピューターが作られ、WYSIWYG(What

You See Is What You Get)という概念を確立していた。

※注2「LISA」

Locally Integrated System Architectureの略だがジョブズの子供の名前と一緒だったことも話題を誘った。CPUはモトローラの68000を採用(5MHz)、1MBのRAM、12インチ・モノクロディスプレー、5.25インチ・フロッピーディスクドライブを搭載。その後MACでも活かされたGUI(Graphical

User Interface)をワンボタン・マウスで操作可能とし、デスクトップマネージャーを装備しながら、何とマルチタクスを実行できた。約18ヶ月生産され、最後はMacintosh

XLとMACシリーズに組み込まれたが、8万台ほどが市場で販売された。重量→約20kg、サイズ→475w×340d×345h

発売は1983年1月。価格は9995ドル。同時に発売されたIIeが1400ドルだったことも割高感を増長した。

※注3「フロッグデザイン」

「Frog Design」(当時は西ドイツ)代表を務めるヘルムート・エスリンガー(1944年生まれシュットガルド工科大学卒)とジョプズの出会いは、その後のAppleのデザインに大きな足跡を残したばかりでなく、新しい工業デザインの在り方として様々なジャンルに影響を与えた。http://www.frogdesign.com

※注3「スノーホワイト」プロジェクト

1982年の春に浮上したデザイン向上作戦のようなプロジェクト。ここでも背後にジョブズの見識が光る。このプロジェクト遂行にはアメリカではなく「ヨーロッパのデザイナーでなければならない」とし、ジョージアローやソットサスなど、幾人かの高名なデザイナーと接触した後、競合企業と仕事がバッティングしていないこともあり、フロッグデザインに白羽の矢が立った。

※注5「Apple IIc」

初のフロッグデザインの手になる製品。「スノーホワイト」を謳ったストイックな造形は構成主義のように、よく整理整頓されている。パソコンでは初めてデザイン至上主義的に捉えられたモデルと言える。CPU→6502のCMOS版65C02

RAM→125kb 5インチフロッピーディスクドライブ(140kb)消費電力25w サイズ→304w×285d×57h 重量→3.4kg

ワンボタンマウス標準装備。発売は1984年4月。価格は約1300ドル。

Appleのプロダクトデザイン史-6

決め手はフレンドリー!

画期的なパソコン、LISAが発売された1年後の1984年1月、ついにMacintosh(MAC)が姿を現すことになる。が、その僅か半年ほど前の1983年7月、それまでのTVゲーム機の常識を覆す衝撃的な新製品が発表されている。日本の任天堂(※注1)が作った「ファミリーコンピューター(ファミコン)」である。※注2

この、MACとファミコンのデビュー、それは、互いの棲み分けを明確した(偶然にもたった半年間の中に起こった)コンピューター史上の劇的な出来事でもあった。※注3

さて、ここで少し歴史をおさらいしておこう。アップル社の実質的なデビュー商品となったApple IIの発売が1977年だが、この年の11月にアタリ社(Atari

Inc.)はROMカートリッジ型ゲーム機である「VCS(Video Computer System)」を発売、親会社のワーナー社に50億ドルという巨額の利益を与えている。

この刺激もあって、日本でも雨後のタケノコのごとくTVゲーム会社が新製品を競ったが、肝心の「VCS」はソフトメーカーが容易く参入出来たことが裏目に出て、乱雑な商品が大量に出回り、市場の信頼を失ってしまう。そして1982年の12月、いわゆる「アタリショック(ヴィデオゲーム・クラッシュ)」が起こり、2年後には年間30億ドルあった市場は1億ドルに激減してしまうのだ。

アタリ社の製品デザインは基本的に高級感を前面に立てた「大人感覚」なものであり、それは当時流行ったSONYのカセット付きラジオのような外観だった。言わば60年代に確立されたオーソドックスで、「シアーズ」のカタログにゴロゴロしているようなスタイル。いかにもインダストリアルデザイナーが速乾性のマーカーを定規に宛てがってササッと描いた姿を連想させる。

これに対して、「ファミコン」の方は本体が14,800円、ROMカセットが3,800円というオモチヤのような価格だったことがあるが、いかにも子供専用を連想させる「軽いデザイン」。おまけにホワイトのプラスチックに濃い赤のロゴタイプが施されたりしていて、とてもデザイン的に「優れている!」という印象はなかった。

日本では発売半年にして75万台、翌年には145万台を売り切り、もうこの時点で大ヒット商品となったが、それでも、この商品がアメリカで販売することに疑問を持つ人の多くは、アタリ社のデザインに比べるとあまりにも「安っぽい」その外観とチャチな操作盤を上げる人が多かった。

しかし、任天堂の発明であるジョイスティックに代わる「十字キー」とA・Bボタンの組合せのコントローラーはTVゲームに新しい操作性を与え、この後のTVゲーム機の定型となった。MAC登場時のような「GUI」や「WYSIWYG」のような専門用語さえ与えられなかったものの、これは非常に新規性の高い「マン・マシン・インターフェイス」であり、85年に発売されてファミコンの顔ともなった「スーパーマリオブラザーズ」のような軽快なタッチのアクションゲーム誕生にも繋がった。

さて、その頃、IBMのPCがビジネスパソコンとして急激に販売を伸ばしていたが、Appleパソコンがゲーム機も兼ねた中途半端な存在から、明確なパソコンの真打ちを目指していた。そして、あくまで一般大衆向けのパソコンの概念としてジョブズは「フレンドリー」という基準を指標に掲げた。その目標は、「Lisaに対する70/20のセオリー(機能性/価格)」とし、結果的にLisaの12インチのモニターを9インチにスケールダウン、価格も約4分の1の2495ドルを実現して発売に漕ぎ着けている。

こうして偶然にも似たコンセプトを持ちながら、性質の異なる両新製品は半年の間に日米両国のメーカーから発売され、世界中に大きな波紋を投げ掛けるのだった。

※注1任天堂株式会社。前身は1889年創業の「任天堂骨牌(こっぱい)」。骨牌はカルタの意。その後、1949年に山内博(溥)氏が三代目社長に就任、「任天堂カルタ」の社名を経て、「任天堂」になった。60年代後半より電子ゲームに進出するも多額の投資が響き経営は悪化するも、1980年発売の「ゲーム&ウオッチ」が大ヒットして借金を返済、ファミコン開発に勢いを付けた。

※注2驚異的な低価格上代価格14800円を実現するためにカスタムチップ発注先のリコーに対して2年間で300万台を保証した。また、アタリショック防止対策として、発売後ゲーム内容を審査し、サードパーティーのソフトのROMカセットも任天堂で生産し、その手数料をさらに徴収するという厳しい条件を課したことで品質の安定と膨大な額の収益を生み出した。

※注3

1983年は他にマイクロソフトとアスキーによるMSXパソコン提唱の動きがある。6月に発表した8ビットパソコンの世界統一規格BASIC機。MSXという名称は「MicroSoft

X」の略である。キーボード一体型が多く、家庭用のTVに繋ぐだけで使用出来るというもの。日本でも14社が参加し、同年10月には最初の製品が発売されている。それにしても82年の12月からMAC発売の84年1月は前後20年間を集約する激震の1年間だった。

写真解説

Macintosh (128kb)

1984年1月発売。9インチ512×342dotモノクロモニタ、400kb3.5インチフロッピーディスクドライブ、CPUモトローラ68000、クロック周波数7.83MHz、RAM128kb(同年9月には512kb版が発売)、重量7.5kg、サイズ246w×276d×344h(mm)。価格2495ドル。

ファミリーコンピューター

1983年7月発売、価格14800円。

表示解像度256×240dot52色中16色表示、

CPUリコー製6502/8bit、サイズ150w×220d×60hmm 、重量約620g(コントローラ含む)

Appleのプロダクトデザイン史-7

MACのパッケージ中身の衝撃

1984年1月、いよいよ私達は歴史的なパーソナルコンピュータ、Macintoshに触れることになる。その評価はに主にGUI(Graphical

User Interface)によって達成されたものだったが、事はそんなに簡単ではなかった。それは、この製品の一つ一つがまるで宝石のように輝いて感じられたほど、全てが「Easy

to Use」の道を極めようとする姿勢で貫かれ、まるで別の惑星から降り立った道具のようだったのである。MAC本体を語る前に、どうしてもその部分に触れない訳にはいかない。

前号で紹介した通り、MACはLisaより先行したプロジェクトだったが、81年、これまたスティーブ・ジョブズの急にプロジェクト途中参加した後、「Lisaに対する70/20のセオリー」を下敷きにするというテーマを決定する。Lisaの5.25インチのフロッピーを3.5インチにするなどの進化を組み込んだものの、基本的にはLisaの20%の価格を実現するために、大幅なスリム化を断行するが、それは単に構成する要素を削減する作業というより、ビジネス用パソコンをより本格的な一般ユーザー向けの製品として根本的に捉え直すことだった。

Lisa用に開発されたソフトにLisaList、LisaProject、LisaCalc、LisaWrite、それにLisaDrawなどがあった(注1)。その中からLisaWriteをMacWrite(注2)に仕立て直し、そこに有名なビル・アトキンソン(注3)が開発したMacPaint(注4)を付け加えた。すなわち、従来のパソコンに求められるワードプロセッサーと、MACの特徴の一つとなるグラフィック・ソフトを象徴的にバンドルしたものがMacWriteとMacPaintだったということになる。しかも、この二つの相性は完璧で、「WYSIWYG」を実現していることは勿論、「Cat

& Paste」の練習と実践には最高のソフトであり、MACという全く新しいパソコンを理解する最小にして最大限の効果が得られるツールでもあった。

さて、あなたはその時この革命的なパソコンMACを購入したとしよう。そこには次のような体験が待ち構えている。

美しいグラフィックが施された個装箱が届く。大きなホチキスを開放し、中を見るとコンパクトなMAC本体と真っ白なバキューム成形のプラスチックケースが入っている。すでに、この時点であなたは従来と全く異なっているパソコンであることに気付き胸が高鳴るはずである。そして、使用する前に説明書を読むためにその白い箱を開けると、そこには信じられない光景が、、、。

まず、SONYで開発されたばかりの3.5インチ・フロッピーディスクが6枚。よく見ると、それはOSのシステムディスクとMacWrite、そしてMacPaintの3つのソフトとそのバックアップディスクである。そして、何と使い方を説明しているカセットテープ!が入っている。さらにパソコンの説明書とは思えないような美しい装幀の本(Macintosh、MacWrite、MacPaint)が現れる(注5)。それらは「読む」というより「見て」理解出来る内容となっており、スティーブ・ジョブスがLisaを開発する時に提唱した「開けて20分後にソフトが使える」ことが完璧に実行可能なイントロダクションが目の前に広がっているのだ。

もう、あなたはここで心臓が破裂するほどの衝撃を受けているはずである。まだ、あの強烈な印象を与えるMAC本体に電源を入れる前だというのに!

あれから20年以上が経過した。パソコンや携帯電話、デジカメなどの情報機器はどれほどの数が発売されただろうか。例えばパソコン、当時のMACと比べたら性能については何百倍、何千倍を超える処理能力だろう。アプリケーションについても同様である。しかし、ここで紹介したコンセプトや「感動」を再現した製品が一つでもあっただろうか。しかも、これは製品を使う前の話なのである。(続く)

(注1)LisaList(簡易データーベース)LisaProject(スケジュール管理)LisaCalc(スプレッドシート)LisaWrite(ワープロ)LisaGraph(ビジネスグラフ)LisaDraw(作図)。1年後にLisa7/7

Office Systemとして変更が加えられている。

(注2)MacWrite(マックライト)。マックのインターフェイスのプルダウンメニューの機能は勿論のこと、ルーラーも画面上に配置して、革新的なワープロソフトとして初期のMACには欠かせない存在だった。

(注3)Bill Atkinson 1951年生れ、68年カルフォルニア大学卒業、78年Apple入社。QuickDrawやMacPaintを創作した天才プログラマー。87年にHyperCardを完成させた後退社。現在は写真家として活躍中。

(注4)MacPaint(マックペイント)。ビットマップ・グラフィックソフト。数多くのアイデアが盛り込まれ、その後のグラフィックソフトの基本となった。特にメニューパレットを分かりやすく配置し、GUIのイメージを確立した功績は大きい。

(注5)「MACのグラフィックデザイン計画」というものはなかったが、Lisaが発売された直後に入社したスーザン・ケア女史の活躍は目覚ましかった。詳細は次号に譲るが、ここでのMacPaintのシンボル的な存在となった日本女性の絵はジョブズから渡された下絵によるものだった。

※写真解説

当時の常識を完全に覆し、また現在まで超えられていない珠玉のごとき初代Macintoshの付属品(ソフト、マニュアル、電源コード等)セットのデザイン。バンドルソフトのMacWriteとMacPaintは3.5インチ・フロッピーディスクに収められ、MAC本体と合わせて3冊のマニュアルは簡潔にしてデザイン書物のように眩しく美しかった。

Appleのプロダクトデザイン史-8

デザインコンセプト

Apple社が衝撃的なパーソナルコンピューターMacintoshのを発売したのは1984年の1月だが、プロジェクトの名称として名前が上がったのは1979年の初秋である。

事の発端はApple II発売で大騒ぎしていた翌年の1978年に入社し、出版関係を担当していたジェフ・ラスキンのアイデアだった。彼はもっとパーソナルで、自然に家庭内に普及するトースターのような情報機器の概念を提唱し、3人による小さなチームを編成する。プログラマーとマーケット担当者、それにエンジニアである。

中でもエンジニアとして参画したバレル・スミスが見事なコンパクト・ロジックボードを設計し、このチームの注目度が一気に高まると、アッと言う間にステーブ・ジョブズが(1981年1月)このチームの責任者に強引に納まってしまう。(このことと、ゼロックスのパロアルト研究所で見学した「Alto」と自社の「Lisa」の開発が非常に複雑に絡んで開発が進められる。ラスキンが作成したダンボール・モデルはキーボードを使わない時は本体の蓋になるような非常にシンプルなものだったと言われるが、ジョブズから持ち場を奪われた後、1年後にはApple社を退社している。)

ラスキンが提唱した「トースターのようなコンピューター」という概念は、この業界にとっても新しい方向性を切り開く画期的なものだったが、ジョブズはその延長線上に次のようなテーマを付け加えている。

●テレビや電話器のようにメカニズムを感じさせないこと。●持ち運びが可能で、拡張性を閉ざしたクローズドなデスクトップであること。●ブラウンのコーヒーメーカーのように机の上のスペースを最小にすること。●どの角度からも、特に背面を見ても美しい姿であること。●他のどんなものとも違っていて、VWビートルのようなイメージを持つこと、等々に●シンプルでエレガントなデザインを求めたという。

何と素晴らしい標語(テーマ)だろうか。これらの標語を得ただけで、半分は歴史的な製品の開発が出来上がったも同然と言える。少なくとも、当時、こんな頭の柔らかい思考回路で製品を作ろうと考えた企業は一社もなかっただろうと思う。

この概念の基にデザイン担当のジェリー・マナックとテリー・オーヤマは約1年後の1982年2月、石膏によるプロトタイプを完成させ、その後、金型設計に入っているが、これは同時に開発中だった「Lisa」の発売1年前のことである。(良く言われる販売不振のLisa対策のたるめにMACを開発したというのは誤りある。)

9インチのモノクロモニター一体型。開発されたばかりのSONY製3.5インチ・フロッピーディスクのためのドライブを前面に配し、放熱のためのファンを持たないため、上面に換気用のスリットが多数あり、しかも持ち運びが出来るハンドルを設けている。ベージュ色のみの本体はマットなABS樹脂で出来ているが、これは明らかに生産性を二の次にした理想主義的なデザインだった。

幅が25センチ弱に対して、高さが35センチ弱というプロポーションはテン・キーを省いたキーボードと一緒に超個性的で可愛らしく、しかも十分にビートルのような雰囲気さえも漂わせている点が驚きである。そして、ワンボタン式のマウスも本体とキーボートに見事にマッチしたデザインとなっていて、(電源を入れると知ることになる)ユーザー・インターフェイスによるEasy

to Useを具現化する完璧な姿となっている。

こうしてMacintoshはアメリカ本国で2,495ドル(日本での価格は598,000円!)で発売され、その革新的な美しさからパソコンで初めてニューヨーク近代美術館の永久保存品となっている。そして、その後、ステーブ・ジョブズが示した製品開発のコンセプトは各方面に大きな反響を及ぼしたのだった。

Macintosh 128kb

本体-344h×246w×276d 重量7.5kg

キーボード-64h×336w×146d 重量1.2kg

マウス-37h×60w×109d 重量0.2kg

ABSインジェクション成形

モニタ-9インチ・モノクロ(512×342)

CPU-MC68000 7.83MHz

RAM-128kb

フロッピーディスクドライブ-400KB

インターフェイス-マウス用コネクタ

シリアルポートRS-232

シリアルポートRS-422

音声多重ポート

外部ディスクポート

※キャプション

発売時のカタログ

透視図のテクニカル・イラストが添えられていた。全てがオリジナル設計によるパーツで構成され、非常にコンパクトに納まっている内部が見てとれる。購入してからの性能拡張を許さないクローズドな設計に徹している。

背面

どこから見ても美しく、の標語が見事に具現化された後姿。インターフェイス部も従来のパソコンとは一線を画する印象のものとなっている。左からマウス用、外部ドライブ用、周辺機器用のアップルバス/シリアルポート、音声多重ポート。

三面写真

「どのパソコンとも似ていない」、まさにMACスタイルそのもののデザイン・プロポーション。特に背面上部に把手があり、持ち運べることが特徴的だった。

キーボード

肉厚で、現在の一般的なものより「指の圧」が強めに必要とする。テン・キーがなく、いかにも初代マックらしい姿が素晴らしい。

マウス

見ただけで直ぐにMACのマウスと分かるワン・ボタン式。やや大ぶりで、先端のボタン部が高いのが特徴。フレンドリーなユーザーインターフェイスを確立させたデータ入力ツールであり、新しいパソコンの象徴的存在でもあった。

lAppleのプロダクトデザイン史-9

DTPの世界を開拓

Macintoshのアイコン(絵文字)と機能を選ぶプルダウンメニューの組合せのGUIは、その後のパソコンの基本形として広がって行くことになるが、もう一つ、また違った視点から考案された新しい概念がMACに移植され、世界中から注目されるとなる。DTP(Desk

Top Publishing)である。※注1

MACの開発が終りに近づいて来た頃の1983年初頭、アドビシステム社は、同社が開発し1982年に発表したのページ記述言語、「PostScript」対応のレーザープリンタを製品化するようステーブ・ジョブズに働き掛けていたのだった。それが一気に現実的なものになったのは、たまたま日本のキヤノン社がコピー機用にレーザーエンジンを開発したばかりだったことと、アルダス社がMAC専用のページレイアウトソフト「Page

Maker」(1985年発売)を提供する旨を打診して来たことだった。※注2

キヤノン製の300dpiレーザーエンジンにはMACと同じCPUが与えられ、価格が7,000ドルと高価になりそうだったが、ジョブズはスノーホワイト・デザイン計画で登用したドイツ人デザイナー、H・エスリンガー(後にフロッグ社を創立)にデザインを発注し、IICに続く第二作目として、1985年1月にAppleTalkと共に発表に至っている。

出来上がった「LaserWriter」は本当に見事なデザインだった。今日におけるモダンデザインの基本を全て備えており、使いやすく、かつ近代的なオフィス環境を見事にリード出来る美しい面で被われている。そして本体には新しいコンセプトで考案されたアップルマークの名盤がピタリと収まっている。それは社内デザイナーの意見を押し切って、わざわざヨーロッパのデザイナーに依頼したことが正しかった、という結果だった。

この一連の流れは、やがてアドビ社の定番グラフィックソフト「Illustrator」やクオーク社のDTP用ソフト「QuarkXPress」(いずれも1987年発売)に繋がり、MACのグラフィカル・ユーザーインターフェイスは水を得た魚のように活躍する活路を開き、Macintoshのプラットフォームの社会性を世界的に高めた貴重な出来事だったのだ。

と、ここまでは息もつかせないほど新しい考え方や技術を見事に切り裁いて見せていたスティーブ・ジョブズの見識は順調そのものだった、かに見えたが、思い掛けない部分に暗雲が立ち込めはじめていた。

まず、MACは発売後半年間ぐらいは勢いがあったものの、たった128kbというメモリーの少なさが災いして、「使えない」という評判が立ってしまう。対策として、通称FatMacという512kbモデルを3,200ドルで投入、また、サードパーティーから次々にMAC用のハードディスクが発売され、窮地を救うかに見えたが、月に6万台以上出荷されていた販売台数は、翌年には3万台/月を切るような深刻な状態となって行く。

ここでApple社にもっと立派な経営を持ち込むために自らスカウトしてCEOに向かい入れた(ペプシコーラ社長)のジョン・スカーリーと激しく対立、1985年5月、全ての権限をはく奪され、解任されてしまう。まさに天国から地獄への急転回だった。

このことが、同社の「偉大な開発ディレクターを失った」という事実だったと気付くまでに10年余りを要することになるが、その後のジョブズのApple社に対する遺産と言えば、MACと、スノーホワイト計画を実践するフロッグ社との結び付きだけとなり、次々に新しく大胆なアイデアを商品開発に投入したキャラクターは徐々に失われて行く発端だったと理解出来よう。

こうした事態を他所に、日本ではキヤノンが独自にDynaMacを発売するなど、アップルの神話イメージを巧みに使いつつ、様々な戦略を打って出ていた。そして、筆者の手元に初めてMACが届いたのは1985年11月だった。※注3

イラストレーション 高橋正之

※注1

DTP=Desk Top Publishing=机上印刷と訳されるが、一般にはデジタル印刷におけるパソコン内編集と理解される。わずか10数年でそれまでのアナログ印刷を一蹴した衝撃は大きかったのと、印刷が非常に精緻なものとなった。

※注2

内蔵ハードディスクを持たず、3.5インチのフロッピー・ディスクドライブが一基なので、複数のアプリケーション・ソフトを使用する場合は、その都度ディスクの出し入れを行う必要があり、いくらコマンド入力を排したGUIが特長だったと言え、MACの機能を最大限に引き出すには操作が煩雑だった。

※注3

DynaMac。キヤノン販売が独自に開発した日本市場向けMAC。日本語処理能力アップのために「漢字ROM」を搭載するなど、これなりに開発情熱を感じさせる点が多々ある。モニター左下に貼られたDynaMacの銘版は一連のMACの中にあっては珍品的存在。

イメージライタ

1983年12月発売のドット・インパクトプリンター。造形的にはMACのテイストを踏襲し、セットで使うと統一感が発揮されるデザインとなっている。カット・シートを使用。

レーザーライタ

LaserWriter。7,000ドルと、MACが3台も買えてしまうほど高価になったが、キヤノンのOEMとは言え、開発~発売に踏み切った事は後々大きな意味を持つことになる。12MB/プロセッサMC68000、PostScript言語内蔵、4つのフォントを搭載し、300dpiの性能を誇った。1985年1月発売。

uAppleのプロダクトデザイン史-9

最後のApple II

筆者の手元に初めてMACが届いたのは1985年11月だったが、当時はようやく「アップルの話題」が巷に出回り初めていた頃だった。アップルコンピュタジャパンによる「アップルが来た」広告キャンペーン、キヤノン販売による「はじめてのあっぷる」(単行本)や阿部摂子氏の著書が発売、都心のデパートや家電量販店の一部にも「アップル・コーナー」が設けられ、暗かったイメージのパソコンに一石を投じていた。※注1

こうした情報の中でもっとも感銘を受けたのはMACのカタログなどに使われていた「フレンドリー」というフレーズ。この言葉こそMACのコンセプトを明瞭に表現しているものはないと思った。とにかく朝、仕事場に着くと訳もなくMACの前に座って夜遅くまで探求し、100万円以上になった購入費の他に数十万円のソフトを探して来ては試用するという行為を繰り返し、1ヶ月後MACは親友のような存在になっていた。

こんなに夢中になれるパソコンが誕生しているのに、市場におけるMACは依然として精彩に欠いていた。特に日本におけるパソコンのシェアは1982年発売のNECのPC-9801シリーズがトップを爆走していて、社会問題に発展しかねない情勢だった。こうした日米におけるMAC劣勢に対して、識者のいわゆるエヴァンリスト(evangelist=福音伝道師)が様々な活動を通してMAC伝道者として立ち上がり、Appleの新しい神話作りの1ページが刻まれ始めようとしていた。※注2

さて、アップルを追われたスティーブ・ジョブズは新たにネクスト・コンピュータを設立する準備に入り、同年(1985年)、新しいコンピュータ開発に着手している。一方、追放した側のジョン・スカーリーはアップルがいつまでもベンチャー企業の持つ組織的な不安定さを改善するためにバラバラになっていた開発部門の意志統一を計るため、ワンアップル(One

Apple)運動を提唱、ジョブズを失った態勢の建て直しの中心課題に据えた。

こんな中、同社の売り上げの70%はApple IIシリーズであり、IICやIIeを凌ぐ新製品の完成を急ぐ必要があった。このことはジョブズとスカーリーの一致した見解だったこともあり、アップル内の騒動とは関係なく開発が進められる。すでに200万台が販売されていたとは言え、まだまだホビーストのオモチャ的な性質から抜け出すために、思い切って高級志向のスペックが計画される。デザインは当然、後にフロッグデザインを率いることになるH・エスリンガーに依頼され、1983年の秋に着手している。氏にすれば、早く自らが提案したスノーホワイト・デザイン構想を高い次元で具現化する絶好のチャンスだっため、このプロジェクトは渡りに船となった。

発売はやや遅れ、1986年の9月。商品名はApple IIGSとなった。それまでの8ビットから16ビットのCPU(65C816)が搭載され、GSの略称であるGraphic

& Soundに相応しい性能が発揮されるように設計されており、特にカラー表示は通称ウオズ・マジックから本格的なRGBとなり、MACよりひと足先にカラーグラフィックソフトを走らせることが出来たり、シンセサイザーで使われるエンソニックのチップが搭載されるなど、Apple

IIシリーズの頂点を極めた機種となっている。

デザイン的にはエスリンガーがプロトタイプで提案した「ピザボックス」スタイルこそ実現しなかったものの、細いスリットをスマートに配したなスタイルはモダンで美しかった。このことは、アップルがこの業界でデザイン的な部分でもリーダーに躍り出たことを世界に知らせしめ、ジョブズが5年前に目標として掲げた「70年代のオリベッティが成し遂げたことを、80年代アップルがその役を担う」夢を見事に実現したことなる。

しかし、その任は達成したものの、IIシリーズはこのGSが最後の機種となり、徐々に同社の主役の座はMACに移っていくのだった。

※注1

「はじめてのあっぷる」ハイテクノロジー・コミュニケーションズ 編集。1984年7月発行だが、キヤノンがアップルの販促の一環としてIIcにバンドルされた、コンピュータアレルギー対策本的な内容。執筆からデザイン、編集、印刷製本、納品まで42日だったという逸話がある。

「感覚派のパソコンMacintosh」阿部摂子著(誠文堂新光社刊)1985年7月発行。MACに限らず、パソコンを解説した本として、歴史に残る一冊。多くの人が影響を受けた。

※注2

マッキントッシュ・エバンリスト。「なぜにMACの良さがわからない!」と、諭す人々が現れた。本誌執筆で有名な川崎和男氏もその一人。筆者も氏推薦によりMACを購入、1986年9月AXISギヤラリーで「Mac

the Sketch」展を共同開催した。

※写真解説

Apple IIGS

サイズ-285w×345d×101h〔本体のみ)

CPU-65C816(16ビット)2.5MHz/RAM-128kb(最大8MB)/ROM-128kb(最大1MB)/モニタースーパー・ハイレゾリューション・モードにすると640x200ドットのRGB、4096色を表示/拡張スロットは従来通り8個/5.25インチのFDD使用で8ビット版アプリケーション全てが動作可能/新しくなったマウスや、800kbのフロッピーデスクドライブ、そして、傑作と称されるGS専用のキーボードも注目。価格-本体999ドル。

AppleIIGS本体

「スノーホワイト」デザイン戦略を本格的に具現化したシルエットは当時のパソコン業界にあっては飛び抜けた存在だった。モニターを載せない本体のみの方が上面のスリットの美しさが強調され、コンセプトが明確に伝わる。

IIGSの画面

GSの専用OSで立上げるとマックライクなインターフェイスが現れる。まだ、カラーMACが登場する1年も前のことだったので、そのGUIは未来的に感じられた。

Appleのプロダクトデザイン史-11

フロッグデザインの時代

1979年、エズラ・F・ヴォーゲルによって「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という本が出版された。これは米国内向けに、日本経済の脅威を説いたものだったが、実際、この本の警鐘が当たり、1980年代中盤までのアメリカ経済は危機的なものだった。特に輸出に絶対的な強さを誇っていた日本対策として変動相場制を導入した後も、日本の自動車メーカーが輸出自主規制までした流れは変えられず、1986年9月、米国はついにニューヨークのプラザホテルで開催された先進国G5(蔵相会議)においてドル安誘導の通称プラザ合意を取り付ける。それは国の威信を捨てたなりふり構わない戦法だった。

Apple IIシリーズから脱却し、主軸をMACに移行した象徴的なモデル、Macintosh IIとSEの発売準備は、こうしたアメリカ経済の苦境と深刻なパソコン不況が重なった真っ只中で行われた。しかも、その商品企画のリーダーだったスティーブ・ジョブズが同社CEOのスカーリーと対立し追放されてしまうという異様な状態で進められるが、最も困惑したのは(アップル専門のプロダクトデザインスタジオのような存在だった)フロッグデザインだったはずだ。※注1

「フロッグデザイン」は理想的なデザインを追い求めるスティーブ・ジョブズがヨーロッパ中から探し当てたプロダクトデザイナー、H・エスリンガー主宰のデザインスタジオである。1983年の夏に拠点を(旧)西ドイツから移転して活動していたが、1982年にアップル社内で作成されたスノーホワイト・デザイン計画のコンセプトを(1983年の秋から翌年の1984年後半にかけて)あらゆる角度からアイデア展開をプレゼンテーションして見せ、ジョブズだけではなく、社内のエンジニアから経営役員陣まで、アッと言う間に全面的な信頼を勝ち取っていた。

一連のコンセプトモデルはCD-ROM Mac、BookMac、Telephone-Mac、FlatMac等々の愛称で呼ばれ、そのアイデア数はそれまでのアップル企画が停滞してように見えるほど圧倒的な数量に達していた。一方、コードネーム「Jonathan」という力作が頓挫したことを筆頭にTurboMacやBigMacなどのプロトタイプも軒並み採用されず、アップルの新製品はなかなか決まらず、意外にもMac

Plus以降は停滞したままだった。

こうした中の1985年の4月末、ついにアップルが劇的な転換を遂げるモデル、Macintosh IIとSEの発売につながる指令がジョブズから発せられた。それは何とジョブズがアップルを去る僅か1ヶ月前のことだったが、皮肉にもその指令はアップルに第二次の絶頂期をもたらすものとなった。

ジョブズはMAC部門の全体会議を招集すると、何と!「低迷しているアップル経営を建て直すため、ユーザーターゲットを一般消費者とする基本ポリシーを捨てて、ビジネスマーケットに向かう」と宣言した。これは成長し続けるIBMのPC対策と、マイクロソフト社が密かに開発を進めていたマックライクな商品、Windows

1.0の動きに対抗する意味もあったが、アップル社内ではあまりにも唐突だったため、驚愕を持って受け取られた。これは、MACをよりパワフルで拡張性に富むワークステーションのようなコンピュータにすることであり、フロッグデザインにとっても大きな意識改革を迫られた課題だった。※注2

それは、Apple IIcで描いたユーロポップなデザインテイストから訣別し、アメリカのビジネスマンが好むようなプロフェッショナルでハードな感覚を「スノーホワイト」でどのように具現化出来るかということであり、H・エスリンガーはその明快な回答を示す必要があった。そしてついに7ヶ月後の1985年12月、膨大なデザイン中から世界中から賞賛され、同時にアップルの起死回生のモデルとなったシリーズデザインの原点となるMacintosh

IIのデザインが完成した。それはもはやベンチャー企業のそれではなく、あたかも超一流企業の新製品に相応しい風貌を持っていたのだった。

※注1

フロッグデザインのホームページには、過去に手掛けたデザインが載っている。70年代にSONYなどの先端企業のデザインが確認出来るが、これだけでジョブズがH・エスリンガーに白羽の矢を立てたことが理解出来ない。また、SEのデザインが1982年となっているが、これは同年にアップルの仕事をはじめた、ということらしい。http://www.frogdesign.com

※注2

MACが発売されて約2年後の1985年11月、すでにMS-DOSで覇権的位置にあったマイクロソフト社がヒッソリとWindows

1.0を発表しているが、これはOSというより、MS-DOS上にGUI的な環境を与える疑似ソフトウェアだった。MACを真似たものではないと断言出来るが、デザイン的には明らかに劣っていた。

※写真解説

フロッグデザインがデザイン誌「AXIS」向け広告に使用したアップル製品の写真。Macintosh IIゃSE、LaserWriter

IIなどのスノーホワイト・デザイン群は気品があり、尚且つ統一された美しさにおいて際立った存在だった。アメリカ企業製品としては極めて珍しい理想主義的デザインだったと言えよう。

lAppleのプロダクトデザイン史-12

デザインクライマックス

21世紀に入って、「ミッドセンチュリー・デザイン」というブームが起きた。すなわち、前世紀の中盤にデザインされた、建築家達による工業製品を再評価し、若者が復刻版などを生活に取り入れる現象である。30年から70年以上も昔のデザインのいったい何処が評価されたのか。

1918年に第一次世界大戦が終結すると、先進国は一斉に平和産業に力を傾注した。デザインの重要性も着目され、当時は工業デザイナーという職種がなかったので、まず著名な建築家に依頼され、数多くの名作が誕生する。その傾向は第二次大戦まで20年近く続くが、1945年に次の大戦が終わると、再び素材革命が続いたこともあって次々と建築家達を中心とした人達の傑作が生まれた。「ミッドセンチュリーデザイン」とは、こうした時期に誕生した製品を指しているのだ。

しかし、その後、各国で大戦後の経済復興がもたらされると、デザインは「良いもの」を作る手段より、より収益性の高い差別型の商品開発に応用されるようになり、製品も消費型となってその概念を大きく変えてしまう。このことは世界的に共通で、概ね1965年から70年初頭に切り替わっている。このことが蔓延した中から疑問が湧き、自然とより純粋に考案された前世紀中盤の巨匠達の作品に関心が向かった、という現象である。

アップルの「スノーホワイト言語」デザイン計画が画期的なのは、もうすっかり消費型デザインが浸透し、社会も産業界もこのことに一切疑問が持たれていない1980年代前半に提示考案されたという部分である。そして、この理想主義的デザインは幾つかの幸運が重なって、創業して僅か10年後の1987年により高度なデザインとして結実している。これは、アップルがコンピュータという概念を変えた功績に匹敵する、本当に偉大な功績だったと、多くの人が後で知ることになるのだが、、。

1985年4月、アップルやMACの持つ「パーソナル」なイメージを一掃し、思い切って本格的なビジネス市場を狙った、ワークステーションのようなパソコンMacintosh

IIの開発に着手した。よりパワフルで拡張性を高くするために、CPUに32ビット68020(16MHz)を採用、Nubus拡張スロットを6つ実装し、8つのメモリースロット、2機のフロッピードライブとハードディスクを標準装備、MACでは初めてのカラー(256)表示が可能とする。

この課題を前にエスリンガー率いるフロッグデザインは、83年に提唱して確立したデザイン言語「スノーホワイト」をハイグレード版に焼き直す必要があった。そして、それは83年に考案されたモデルだった2ミリ幅の「規則正しい凹凸が施されたフォルム」を基調に煮詰められる。S・ジョブズ在任中に完成したモデルは、例によって床面積が小さいコンパクトな躯体で出来上がっていたが、結果的にはIBMと競合しても「勝てるデザイン」が目標となり、(前述のスペックも決まって)2倍近い立派なサイズで最終決定した。

同時発売となったMacintosh SEもPlusPlus というプロジェクト名の下、IIと同様なテイストと約束事によってデザインされ、外観プロポーションこそ初代のそれを踏襲しているものの、余分な要素を徹底して削ぎ落すマイナスなデザインが施され、見違えるようにスッキリした格調高い美しさに出来上がった。マウスやキーボードも、よりハイレベルでスマートなデザインで見直され、IIとSEにセットされている。

業績も上向き、その高性能は(印刷業界にデジタル革命をもたらした)DTP関連のアプリケーションの使い勝手にも大いに貢献し、誰もがアップルの未来を信じて疑わなかった一つのシンボルとなった新商品だった。しかし、その広がりとは別に、アップルにとっては一つの幕が降ろされつつ、次の暗い幕開けが待機していることを人々はあまり気が付かなかった。

※注1

「Mid-Century Design」前半はP・ヘニングセンやミース・ファン・デル・ローエ、L・コルビジェ、A・アアルト等の家具、照明器具が先駆けとなり、戦後はA・ヤコブセンやA・マンジャロッティ等のヨーロッパ勢に加えて、米国からもイサム・ノグチやG・ネルソン、C・イームズ、E・サーリネンなどが活躍した。

※注2

基本に据えたのは、(1)2ミリ幅のラインの面構成、(2)本体下部を取り囲む垂直の凹凸(リブ)、(3)ビネスユースを意識した本体色(プラチナカラー)、(4)より高品質なタッチのアップルマークの本体表示といったもの。やや教条主義的なデザインながら、現代アメリカ企業としては初めてドイツの「バウハウス」のデザイン哲学を色濃く感じさせる理想主義的モダニズム・デザインだった。

※写真解説

Macintosh II

474w×365d×140h 10.9kg

CPU-68020 16MHz

13インチカラーディスプレー別売

メモリースロット×8

NuBusスロット×6

外部ポートADB×1 SCSI×1 プリンター×1 モデム×1 サウンド×1

Macintosh SE

244w×276d×345h 9.8kg

CPU-68000 8MHz

9インチモノクロモニター

外部ポートADB×2 SCSI×1 プリンター×1 モデム×1 サウンド×1

両方とも1987年3月発売

Appleのプロダクトデザイン史-13

コンピュータの理想と現実

構想(コンセプト)が良くても技術的に実現不可能であればただの夢物語である。優れた技術があっても(多くの国産パソコンメーカーがそうであったように)先見性のある哲学がなければ、それは暗く、人間に奴隷のような労働を強いるただの「箱」に過ぎない。コンピュータを作るということは、この双方の条件をどこで線引きして、現実的な商品として市場に送りだすかという行為だと言える。

1970年代初頭、我が国においては近未来の予測ブームが沸き起こった。その中で、筆者の記憶に最も残っているのは、冷蔵庫ほどの大きさがあったコンピュータが「10年後には人の指先ほどのサイズになる」というもので、この驚くべき予言は確かに的中した。しかし、一方でこの技術革新によって、コンピュータをどのようなものにするべきかという議論や構想は残念ながら日本では生れなかった。この部分の違いが、日本と米国におけるコンピュータ産業の大きな分かれ目になっていることを認めない訳にはいかない。

現在、私達が使っているパーソナル・コンピュータの姿は性能が発達した極く自然の帰結と考えているようであれば、それは大きな間違いである。コンピュータの可能性を思索し、その技術的発展を適確に予想し、その上で人間にとってコンピュータはどうあるべきか。技術者でありながら、まるで哲学者、思想家のように、あるべき理想像を重ね合わせた偉大な先人がいたからこそ、今日のパーソナルコンピュータは存在し、華開いているのである。

では、その代表的な先人とは誰なのか。それは、この世界を知れば必ず二人の男を上げることになるだろう。ダグラス・ゲルバートとアラン・ケイである。

まず、すでに「マウス」を考案していたダグラス・ゲルバートがGUIの概念を持つマルチウンドウ、ハイパーテキスト、電子メールなど現在のパソコンの基本となる構想のNLS(oN

Line System)を発表している。また、アラン・ケイもサイズはA4程度で、個人が所有し、音楽を奏で、小さな子供でも操作出来る「Dynabook」という概念を論文で発表している。それらは、いずれもコンピュータが「膨大な数式の計算をする機械」以上でも以下でもなかった1960年代の終盤に発表されていることが何と言っても驚きである。

そこからの時代の流れは1977年のApple II、そして1984年のMacintoshと続き、次第に彼等の提唱したコンピュータの姿に近づいて来たことは事実だったが、ステーブ・ジョブズはあくまで、理想主義者としての追及を止めていなかった。それは1982年のスノーホワイト計画に「BookMac」を掲げていたし、何より彼がCEOのスカーリーに追放される直前の1985年の4月に開発されたばかりの液晶ディスプレーを持ち、バッテリーで駆動する「BookMac」(の商品開発及び1986年発売の計画書)をアップル・コンピュータの役員会に提出している。

この計画書にはフロッグデザインが数百時間を費やして完成したプロトタイプ・デザインがセットされていたが、結局、この計画は否決され、直後ジョブズはアップルを去っている。振り返って見ると、ここがアップルの歴史において大きな転換期だった。それはジョブズの歴史においても同様であり、1985年9月12日にアップルの役員会において新会社設立を表明し退社、大学や研究機関向けのコンピュータを製造するため「NeXT」を設立、2年後の1988年10月にUNIXベースのOS、MACH(マック)を持つ「NeXT

Cube」を発表する。真っ黒い神秘的な本体のデザインは勿論、フロッグデザインによるものだった。

Apple II、そしてMacintoshと歴史的なコンピュータの開発を遂げた人物が、三度、全く新しい構想のコンピュータをデビューさせたたとし、全世界の注目を集めたことは言うまでもない。

一方、アップルはジョブズが同時期に180度開発方針を転換して提案したビジネス用パソコン、Macintosh IIが商品的に成功し、アップルの業績は急激に回復、頓挫していた「BookMac」も復活の機運にあった。しかし、当時すでに年間240万ドル(約5億円!)も支払い、最低でも100万ドルの支払いを保証していたフロッグデザインの能力を認めながらも、追放したジョブズと一心同体だったエスリンガー(フロッグデザイン代表)にこのデザインを任せることはしなかった。僅か4年未満にして世界のプロダクトデザインの頂点を極めたコラボレーションは、逆に言えばたった4年で終了した、歴史的に希有な事例として記録されることになってしまったのである。その後の両社(者)の運命は衆知の通りである。

筆者はここで考える。これは本当に歴史的に正しい運命だったのか、と。

ジョブズが経営者としてスカーリーを呼び寄せなかったら、、。Macintoshのメモリーがたった128kbでなかったら、、。MAC

IIの開発が1年早くスタート出来ていたら、、。情況はおそらく全く違ったものになっていたに違いない。

しかし、最も強く運命的なボタンの掛け違いを感じるのは、ジョブズがアップルを完全に去るにあたって「Macintoshと競合する商品開発は行わない」という取り決めをアップルから求められ、それに応じた点である。その条件を迂回するためにアップルやMacintoshと重なり合わないNeXTコンピュータの開発に向かうが、これが氏の真意だったのだろうか、と思うのは筆者だけだろうか。

もし、ジョプズがアップルに残っていたら、もし、上記の取り決めがなかったら、フロッグデザインとの「BookMac」はどのようなものになっていたのだろうか。Mac

PortableとNeXT Cubeは、そんな複雑な人間関係と激しい時代の流れの中で起こった”ねじれ”現象が生み出した産物、と見ることが出来るのだ。

※写真解説

Macintosh Portable

386w×349d×102h 7.2kg

CPU-68HC000 16MHz

RAM標準1MB(最大9MB)

ハードディスク40MB

フロッピーデイスクドライブ

640×400dot/モノクロLCD9.5インチ

PDSスロット×1

外部ポートADB×1 SCSI×1 プリンター×1 モデム×1 サウンド×1

1989年9月発売

NeXT Cube

310w×475d×345h 15kg(本体)

CPU-68030 25MHz

艶消しの黒というマグネシウム合金の本体及び周辺機器のデザインは、それまでのコンピュータの常識を覆した大胆さが光った。それは、まるでアップルで構築したデザイン言語「スノーホワイト」にあえて対峙させいるのではないかという陰喩を伴っており、ジョプズとエスリンガーのエスプリを感じさせた。

1989年4月発売

デザイン-フロッグデザイン

※ダグラス・C・エンゲルバート

(Douglas Carl Engelbar)

1925年オリゴン州ポートランド市生れ。1948年オレゴン州立大学卒。1955年カルフォルニア大学で博士号取得。1964年にポインティング・デバイスを持つマウスを考案。1968年にはサンフランシスコで衝撃的なNSL(oNLineSystem)構想のデモンストレーションを行う。

※アラン・ケイ(Alan Kay)

1940年マサチューセッツ生れ。

1969年ユタ大学大学院の在籍中の博士号論文として個人のためのコンピュータ「Dynabook」を発表。その後、XEROXのパロ・アルト研究所で「Alto」などを開発、全世界のコンピュータ関係企業に大きな影響を与えた。

※NeXT

ステーブ・ジョブズが1985年9月12日にアップルを退社、同9月20日に新会社名を「NeXT」とすると発表するが、翌年に「NeXT

Computer」と変更している。美しいマークデザインはアメリカのグラフィックデザイン界の巨匠、ポール・ランドの手によるもの。OS「NeXT

STEP」の開発などの功績があったものの、業績は低迷し、ハード部門もキャノンに売却、社名もNeXT Softwareに変更、ジョブズが1996年にアップルに復帰するさいに同社に買収されている。

※パイクカー画像提供-坂井直樹

Appleのプロダクトデザイン史-13

「エスプレッソ」と日本のパイクデザイン

1985年9月、スティーブ・ジョブズがアップルを去ると、フロッグデザインも外部デザイン機関として役割から離脱し、わずか4年未満で世界のプロダクトデザインの頂点に登り詰めた構図は完全に崩れ去る。ここからジョブズが再びアップルに帰還して、1998年にあのiMacを発売するまでの13年間、アップルのプロダクトデザインは迷走し、そして経営的にも危うい軌跡を辿ることになる。

事の発端はジョブズとフロッグデザインで構築したデザイン言語「スノーホワイト」の破綻が目に見えて来た1988年から1989年頃だった。まず、フロッグデザインに代わる飛び切り優秀な外部デザイナー招聘が急務となり、まず世界中の有力な候補をリストアップして、片っ端からコンタクトをとった。

まず、アメリカ国内から10名、そして日本からは倉俣史朗はじめ5名(社)、そしてヨーロッパから10名が候補に上げられた。焦点は後半の方に訪問したヨーロッパ勢で、その中には勿論、ポルシェデザイン(ドイツ)や7年前にも訪問したエットレ・ソットサス、マリオ・ベリーニ等のイタリア勢も含まれていた。そして、「複雑な機械のデザインに馴れていた」カー・デザイナーとして実積が顕著なジョルジェット・ジョージアローに白羽の矢が立てられた。

そして、デスクトップとラップトップタイプの合計4種類を(フロッグデザインに対する年間最低保証金額程度で)依頼したが、これは驚くべき失敗に終わった。確かに最初のプレゼンテーションモデルは重役達から絶賛された。しかし、そこからの煮詰めの段階に入ると途端にデザインは高揚して行かず、最初の賞賛の熱も冷めてしまうのだ。

その原因と考えられるものはこうだった。ジョージアローは典型的な当時のイタリア式デザイン手法をとっており、デザイナーのラフドローイングを解釈してフルスケールモデルを作り上げる職人(モデラー)とのコラボレーションが重要な役割に位置付けている。これはフロッグデザインのエスリンガーが、細かいディテールを決めるまでに何回も何回も繰り返し図面とラフモデル制作を重ねていた手法とは違い、またデザインを正確に反映したCADデータの作成もしないので、いつもデザインはモデラーの作ったモデルのままだったのである。結局、ジョージアローとの契約は実質、約1年で終了してしまう。

しかし、この時分はMacintoshにまだまだ勢いがあり、次の市場からの要請のために前に進まなければならなかった。その次世代のアップルを象徴するものとなったのが(「スノーホワイト」に代わる)新しいデザイン言語「エスプレッソ」であり、それを初めて具現化したMacintosh

Color Classicだった。

開発をスタートしたのが1990年11月、発売が1993年1月。デザインは1990年の1月に入社しIDgのリーダーとなったボブ・バーナーが責任者だった。スタート当時に発売された初代マックスタイルを持ったClassicの無機質な端正さとは似ても似つかない有機的且つ、シンメトリーな基本レイアウトを持つというエキセントリックな表情を持ち、これは1991年に発売となったQuadraシリーズや、II

Vi、IIvxのデザインを疑問視していたMAC信奉者を落胆させた最初のプロダクトデザインだったと言える。

しかも、Color Classicは思いがけずも大ヒット商品となってしまい、このデザイン言語は市場に歓迎されたと受け止められてしまった。そして、そのまま、90年代前半に展開された大量の新機種デザインに応用されたのである。(ああ、何ということだ!)

しかし、ボブ・ワーナーとアップルにとって一つだけ幸運があった。それはボブが入社して直ぐにポータブル(ノート)型パソコンの考え方を当時の基盤設計技師からトラックボールの新しいアイデアを授かり、スカーリーにプレゼンテーションが出来たことである。そして、1991年に発売されたPowerBook

100は、当時ノート型においては後発だったアップルを一気に業界のリーダー的な存在に位置付けるに十分なものだった。同時にそれは1989年発売のMacintosh

Portableで果たせなかった「Dyna Book」の概念に一歩近づいたことを意味していた。

さて、新しい外部デザイナーのリストに日本のデザイナーが5名も名を連ねたように、1980年代後半からジャパン・デザインは欧米の模倣から完全に脱却し、徐々に日本独自のスタイルが見られるようになる。その一つの象徴として、大いに世間を賑わした「パイクカー」があった。

工業製品の原理の根幹が少品種大量生産によって企業が最も潤うという論理は、1970年代に登場した「多様化」や「ライフスタイル」という消費者の趣向と相反することは明らかだった。「好きでもないけど、特に嫌いでもない」。ロングセラーのカローラでは満たされない気持ち、すなわち「大好き」な愛車需要に限りなく近付ける手法として限定販売や既成の骨格の着せ替え的デザインが試みられたのである。

特に「コンセプター」という新しい称号で華々しくデビューした坂井直樹プロデュースによる日産のBe-1やPAOは本当に新鮮だったし、私達を熱狂させた。それは、プロダクトデザインが工場の片隅から、日のあたる街に限りなく明るく飛び出し、大きく社会の注目を集める活動が始まった瞬間でもあった。

1990年、マイクロソフトからWindows 93が発売となり、アップルは再び緊張した経営に入る。一方、Macintoshが新しい市場の要請に応えようとすればするほど泥沼に入り込み、デザインディレクションにおいても舵取りが困難になっていた。そこに、熱いアップルファンでもある日本人のデザイナーがその事態を救うべく名乗りを上げ、素晴らしいプロジェクトが立ち上がっていたことは案外知られていない。(以下、次号)

※写真解説

PowerBook 100

1991年発売 CPU:68HC00/16MHz

RAM:2MB(最大8MB)

20MB/40MBハードディスク

9インチバックライト付きディスプレイ

サイズ:279w×216d×46h

重量:2.3kg

トラックボールのアイデアも然ることながら、キーボートを奥に配したレイアウトはその後のノートパソコンの主流となった。

※Giorgetto Giugiaro 1938年生れ。1968年イタルデザイン設立。カーデザイン界の巨匠の一人として世界中のメーカーから依頼を受ける。VWゴルフやメルセデスベンツAクラス、日産マーチ(共に初代)などのデザインが有名。他、ニコンF3など、カーデザイン以外でも活躍している。

※Robert Bob Brunner 1955年カルフォルニア州出身。サンノゼ州立大学卒業。1985年ルナデザインを共同設立。1990年アップル入社。IDgのディレクターとして新しいデザイン言語、エスプレッソを構築する。1996年退社。

※坂井直樹(1947年生れ)1966年渡米し、刺青Tシャツを販売、爆発的ヒットとなる。73年に帰国、ウオータースタジオを設立。87年のBe-1(日産)やO-Product(オリンパス)などをプロデュースして一躍脚光を浴び、プロダクトデザイン界に新風を吹き込んだ。

※日産のパイクカー Be-1(87年)、PAO(89年)、フィガロ(91年)、ラシーン(94年)がある。既成車からシャーシーを流用し、外部依託企業で生産された。現在も根強いファン層に支えられ、独特の存在感を維持している。

※ニッサンPAO 厳格なドイツのバウハウスのグッドデザインとは違い、またアメリカのPOPな商業主義的デザインとも異なる、ファン(楽しい)なデザイン志向を象徴しているアイデアスケッチである。コンセプト:坂井直樹(デザイン:社内-古場田良郎)

Appleのプロダクトデザイン史-15

アップルの暗黒時代の中で

1991年、発売当初からの熱狂的MACユーザーだったインダストリアルデザイナー、川崎和男がMAC

II以降のアップルデザインに疑問を抱き、アップルジャパンの仲介により東京にてジョン・スカリーと会談した。そして意外にも仕事は直ぐに始まった。それはスノーホワイト言語の延長線で考えるハンドヘルド・コンピュータのプロジェクト「ASAHI」だったと作品集「Design

Anthology of Kazuo Kawasaki」の中で氏自身が語っている。

さて、ここまでも如何にも氏らしい行動だが、ここからがさらにユニークな展開を見せている。まず、プロジェクト自体をパソコンがデスクトップ→ラップトップと進化を見せ始め、パームトップの様式へ足を踏み入れようとしている段階と解釈。そこを見通して、より理想的に身体と精神が一体化する概念を目標にマインド(Mind)トップと称することを提案している!これをより東洋的にプレゼンするために「曼荼羅」の概念で次世代のコンピュータを解説したというから驚きである。

しかし、これは結果的に終始「スカリー・プロジェクト」としての色彩から脱却出来ずに、数台のワーキングモデル制作まで漕ぎ着けたものの、1993年のスカリー失脚と共に同ロジェクトは終りを告げている。このプロジェクトが終わったことを気に止めるスタッフはほとんどいなかった。

1989年のIIcxで切って落されたアップルデザイン凋落の道筋は既号で紹介したようにColor Classicで決定的となり、IIvi(vx)が発売される頃からは、次々に登場する通俗的なデザインに(呆れると言うより)諦めに似た感情を持つユーザーが増えていった。その歴史の中に、このような川崎和男デザインが封印されていたとは、何とも惜しまれる。これによってアップルの歴史が変わっていたかもしれない。が、残念ながら時計の針を逆に巻くことは出来ない。

さて、折しも、当時の市場は第二次パソコン・ブームに突入していた。そして「アップルの経営が思わしくないらしい」という風評が聞こえて来て、それを決定的にしたのがWindows

95の発売だった。アップルは長年争って来たGUIについての裁判でマイクロソフト社に敗訴、デスクトップ上に、使用しているアプリケーションのアイコンを自由に配せることを許す結果となる。それを具現化したのがWindows

95で、世界中で大ヒットとなった。確かに大量の既存DOSユーザーにも互換性で応えた商品性は、アップルの存在を希薄なものに追いやり、さらにパソコンOSでマイクロソフトの覇権ガ不動のものになった大きな事件だった。MACの原型、Lisaの発売から僅か12年後の出来事、この世界のスピードには本当に驚くばかりである。

(しかも、その4年前の1991年、あれほど敵対視し、反面教師の感さえあったIBMとあっさり技術提携し、同社がモトローラと共同開発した「PowerPC」チップ搭載のPowerMacintosh開発を着手している。当時としては驚愕のニュースだった。)

さて、デザインに話を戻そう。とにかく色々と紆余曲折があったものの、Apple IIcやSEやMAC IIで実現したデザイン性の高さを急坂を転げ落ちるように失っていったのは事実であり、1980年代中盤と、1998年にiMacがデビューするまでの90年代の製品デザインはとても同一企業のものとは思えない違いになってしまっていた。どうしてなのか、その理由について考えて見よう。

真っ先に思い当たるのは86年、フロッグデザインとジョブズが同時に離れたことだ。はっきり言って、これが最大の原因に違いない。立役者2人がいなくなったのでは話にならない。しかし、その理由だけでこの推察を終える訳にはいかない。他に考えられる原因があるはずだ。

まず、スノーホワイトに代わるデザイン言語である「エスプレッソ」。どうも、この規定がハッキリしていない。加えて、全ての製品に同じ言語を当て嵌めた形跡がない。デスクトップ、ノート型、一体型、セパレート型、プリンター、カメラ、、、。それぞれバラバラである。特にデスクトップの造形は頻繁に変わり、一貫性はゼロに等しかった。これもダメな原因だろう。

もう一つ、パソコンも過当競争に直面し、例えば1994年は一年間に24機種もの新製品を発売している。フロッグデザインが関与していた時分と比べると完成度を高めている余裕は全く見られない。粗製乱造の時期だったのだ。デザインについて、十分に吟味出来なかったことは確かだと思う。

加えてもう一つ。筆者の独断と偏見で推察するならば、「設計のCAD化」が上げられる。創成期こそ原始的な設計だったが、フロッグデザインの関与から本格的なデザイン設計を導入するも、1990年までは2次元CADだった。それをPowerBook140の開発から初めて三次元CADを導入、1992年からは本格的にワークステーション上で「Alias」を走らせている。これはプロダクトデザインがデータ化とより密接になったことを意味する。訳の分からないクネクネした曲面が多く見られるようになった時期が重なっているのは偶然の一致ではないだろう。安易にその性能に頼って満足してしまった可能性は十分に考えられる。

しかし、最後に見逃せない要因としてはスカリーからマイケル・スピンドラー、ギル・アメリオまでの歴代のCEOにデザイン性の高さを希求する姿勢や判断力がなかったのではないかという疑惑がある。資本主義が極端に発達したアメリカでは、ややもすると四半世紀ごとの成果にこだわり、株価に敏感な経営者が多い。ジョブズのように海岸を散歩しながら商品の在り方の構想を練るような態度からはほど遠かったのである。そして、こんな側面から、皮肉にも「ジョブズ再登場」待望論が徐々と高まり、アップルの創成期のような夢に満ち溢れた時代が刻々と近付いたことだけが、この流れの中で唯一の救いだったと言える。

※写真解説

Performa6400

デザイン言語「エスプレッソ」の最後を飾る代表作?ナメクジのような本体も、それなりの完成度を見せる。PowerPC603ev

120HHz、標準RAM32MB最大136MB、HD=2.4GB、1.4フロッピードライブ、CD-ROM ドライブ、ADB×1、シリアルポート×2、SCSI等。サイズ198w×428d×406h

Mind Top

モニターが組み込まれた蓋を開けると並列に収まったキーボードが現れ、それを直列にセットするとポインティングデザイスのポートが出す。最小の体積に最大限のユーティリティを盛り込んだ機能性はデザイン的に見事に調和している。他のハンドヘルドやエキスパンド・キーボードなどの試作デザインも、色彩計画がかなり大胆で、ここらがどのように評価されたのか興味深い点である。

※CEOの変遷 1993年スカリーに代わってマイケル・スピンドラーが就任。96年、巨額で初の赤字や経営的な失態でスピンドラーは解雇。次にCEOに就任したのはギル・アメリオだったが、アメリオも翌年の97年に辞任、前年NeXTをアップルが買収する形式でジョブズがアップルに復帰、98年1月に新社長に就任している。

Appleのプロダクトデザイン史-16

戦艦大和だった?eMate

1990年代を代表する出来事として、91年の「湾岸戦争」と「ソ連崩壊」、さらに92年の日本における「バブル経済崩壊」が上げられよう。これから結果的に米国一国だけが超大国化する導線となり、そこから約10年以上、21世紀に入ってから中国が台頭して来るまで、世界経済はアメリカだけが繁栄し、アメリカだけが頼りにされる時代が続くのだ。

その象徴が「Windows」によってパソコンのOSを独占的に供給することに成功したマイクロソフト社である。が、それは既号でお伝えした通り、アップルを窮地に追い込んだ大きな要因でもあったし、世界の文化が米国によるグローバリゼーションの荒波にさらわれるのではないかという嫌悪感を増幅させる事件でもあった。しかし、それらの一連のものはMACがデビューした時のような感激や美しさ、操作性の革新も無く、私達MAC信奉者にとっては対岸の出来事に過ぎなかった。

とにかく、90年代は世界の「工業」の牽引車だった日本が落ち込んだために、全世界的にその影響が波及した時代でもあり、暗さが目立った。その中で、またまたアメリカン・ドリームの中からデザイン的に光り輝くブランドが新たに認知されていた。「NIKE」である。

1978年、社名をNIKE(ナイキ)に変更した同年、シューズの中に新しいクッションとなるエアバックをミッドソールに装着する発明を獲得、あの有名になった「AIRシリーズ」が誕生する。中でもバスケットボールのスター選手だったマイケル・ジョーダンと契約した「エア・ジョーダン」シリーズは若者の間に爆発的なヒットとなり、その履き心地とデザインの斬新さで新しい市場を発掘した。それらは、デザインの持つ可能性を、他の業界にも大きく波及させたエポックメイキングな商品でもあった。

さて、あのiMacが登場するまでの90年代は新製品の乱打を続けたアップルだったが、MACの発売に匹敵するインパクトを市場に与える可能性があったプロジェクト名として「Figaro」を解説しておかなければならない。それはCEOだったジョン・スカリーの構想である「Knowledge

Navigator」のような概念で、別名をPDA(パーソナル・デジタル・アシスタント)とも呼ばれていた。基本スペックは感圧式アクティブ・マトリックス・スクリーンを備え、操作とデータ入力、ならびに手書き文字認識を電子ペンで行う手の平サイズのコンピュータ。そして、それは最終的に「Newton」に変身して行くが、多くのアップル開発スタッフは自分達の会社の中心的な存在になると信じていた。

しかし、その開発はLisaやMACの時より遥かに難航し、実に多くの関係者が携わることになる。まず、1989年9月に外部デザイナーに対し「Figaro」デザインコンペを実施した。それはE・ソットサスやG・ジョージアローなど4名(社)だったが、その結果は役に立たず1992年5月、その流れは一旦ストップしてしまう。これとは別に「Newton」プロジェクトが立ち上がり、アップルは1991年9月、日本のシャープと契約を結んだ。それはアップルが基本設計とデザインを提供、シャープが具体的な技術設計と生産を受け持つという内容だった。

が、実際に製品を完成させるまでにはたくさんのハードルがあり、その一つがスカリーのポケットに収まらなければならないサイズだったり、複雑怪奇になってしまう「蓋」の問題だったりした。それでも最終的に「Junior」のコードネームで、(当時のアップル・デザインの中にあっては)控え目で知的な造形が施され、グレイグリーンという特別な(手触りの良い)プロテイン塗装で被われた魅力的な外観を得て完成した。しかし、労作の割には(「Newton

MessagePad」という商品名が「Apple MessegePad」へと変更されたり)紆余曲折が続き、商品としては成功に至らなかった。その中で「Newton

OS」を応用してユニークな教育用ポータブル・パソコンも開発されたことは注目に値する。

その商品名は「eMate300」と称し、コンパクトに折り畳め、手書き入力で絵が描けたり出来る上に、普通のキーボードを備え、価格が800ドルと驚異的に安価だった。しかも本体に抜群の耐衝撃性を持つポリカーボネート樹脂が採用され、移動性を高めるためのハンドルも付けられている。また、補強のリブがダークグリーンの半透明の外観をエキセントリックな貝殻のように見せ、まるでベストセラー小説「ハリーポッター」に登場するかも知れないドリームマシンのようだった。発表に漕ぎ着けたのは1996年の10月。本来であれば、あの1984年のMAC発売に匹敵する期待が集まるはずだった。しかし、その2ヶ月後、アップルは大きな舵を切り、「敗戦直前の戦艦大和」のように消え去る運命だったのである。

1996年初頭、アップルは過去5年間に渡って新しいMACのOSを開発して来たことに見切りを付け、驚くべきことにベンチャー企業であるBe社のBe

OSを5億ドルで買い取る交渉に入っていた。そこに割って入ったのが創業者であり、NeXT社を率いるスティーブ・ジョブズ。氏はCEOだったG・アメリオと、すっかり自信を失った役員達の前で演説し、Beを破棄、「NeXt

MAC」の概念で次世代OSの開発を決めてしまう。そして、1996年も終りに近付いた12月、アップルは突然ネクストソフトウェア社の買収を発表。翌年の2月には顧問的な立場でパートタイムとして復帰、さらに年末に暫定CEOとなったジョブズはアップル危機の打開策として集約的な新OSの開発をジャッジ、Newton

OSの継続開発はストップさせてしまうのだ。こうして期待に溢れたNewton OSの夢ははかなく消えたが、アップルは再びジョブスのリーダッシップによって新しい輝きに向かい始めたのだった。

※写真解説

※eMate 300

OS=Newton OS 2.1

CPU=ARM710a(25MHz)

サイズ=305x290x53mm

重量=1.8Kg

3MバイトRAMとPCCardスロットを1個装備充電式電池で約28時間稼動が可能。お絵描き、ワープロソフト等が入ったNewtonWorksやアドレス帳をプレインストール。幼稚園児から12才までを対象としたアイデアに溢れていた。

Apple Message Pad 130

CPU=ARM 610 (20 MHz)

OS=Newton OS 2.0

ROM=8 MB

RAM:=2.5 MB

ディスプレイ=320x240バックライト付き

サイズ=100w×200h×31d

発売=1996年3月

UniFEP2.0日本語環境も存在した。

七色アップルマークが引き立つ端正なフォルムは今見ても美しい。

※エアジョーダンVII

1985年にバスケットボールの神様ジョーダン選手と契約して「エアジョーダン I」を発売。年に1回新製品を出し続けた中でVIIは頂点を極めた古典的なモデル。高価さを納得させる機能性とデザイン(特に靴底!)が素晴らしい。

Appleのプロダクトデザイン史-17

iMac シンドローム

1998年5月6日、ついに全世界を驚嘆させた「他の惑星から飛来したようなiMac」が発表された。それは僅か3年間で年商が110億ドルから60億ドルに転落したアップルを救済するとともに、再びアップルが輝きを取り戻す最初の商品でもあった。

それは確かに強烈なデザインだった。それまで多くのパソコンは狭い範囲の保守的な美学にひしめき合っていたが、iMacはどのパソコンとも似ていない飛び抜けたフォルムを身にまとって登場したから大変なことになった。「これはスゴイ!」、「これは何だ!?」、そして「カワイイー!」という大反響。

iMacはあまりに衝撃的だったために、パソコンとしてだけでなく、様々な世界に影響が広がった。それは明らかに社会現象とも呼べるもので、「パソコンは知らないけれど、iMacは知ってる」という存在にまで一気に登りつめる。そして、全ての産業界における究極のデザイン・イノベーションのお手本と評価されたが、それを要約すると次のような項目となる。

●フォルム

デスクトップでありながらモニター一体型(初代MACもそうだった!)を採用、そのズングリした形の中に、(決して新しい技術ではない)ブラウン管モニターが収まっている。(汚いことが当り前の)パソコン後姿の常識を一掃し、思わず触りたくなる「オシリ」の形が新鮮だった。そして、これを見て、誰も過去の「スノーホワイト」や「エスプレッソ」デザイン言語を論争する人はいなかった。

●カラー

本体の後ろ半分はブルーの半透明樹脂(ポリカーボネード)に被った、トランスルーセント(日本ではスケルトンと呼ばれた)ルック!まるで宇宙カプセルのように、空中に浮かびそうなイメージ。しかし、大胆なデザインながら「奇抜さ」を感じさせない完成度の高さはアップル・デザインの底力か。(注1)

●ネーミング

iMacの「i」はさまざまなiではじまる言葉が集約されていると言われるが、その主題はインターネットであったことは間違いない。名詞の前に小文字の「i」を配することは勿論、その後の「e」などのブームの起点にもなったことはあまりに有名。社会的な名称のブームを巻き起こすことは極めて珍しい。

●マーケット

USBを採用してシリアルポートを廃したり、フロッピードライブを搭載しない等、とにかく型破りのパソコンだったために、意外にも専門家からは「売れない」予測が多かった。一方、そのカワイイ外観で新しい種類のパソコンユーザーを獲得したことは事実であり、多くの意味でアップルのターニング・ポイントとなった。しかも、CPUに(PowerPC)G3プロセッサーを採用するなど、新規ユーザーには不満のない性能だった。そして、「iMacシンドローム」は爆発的に新しい市場を生み出していった。

このように、iMacは革新的なパソコンとなり、1,300ドルという価格によって1年間で200万台近く出荷された。これは、ジョブス復帰から僅か2年半の「結果」であり、アップル復活の話題は燃え上がった。が、ジョブズ采配に対する期待と神話が重なり、話がいささか誇張されて膨れ上ったことは否めない。さすがのジョブズでも、復帰して1年やそこらで、これだけ革命的な新製品を作れる訳がない。少なくとも、その開発の基礎はギル・アメリオ時代に作られていたことは間違いないだろう。が、復帰後、70%の開発プロジェクト(Newtonも含む)をカットしたことは事実であり、ジョブスの才覚が全く関与していないというのも誤りだろう。

それより、ジョブズはアップルが再び輝くために「Thinking different!(考え方を変えよ!)」という社内キャンペーンを打って出たことは注目に値する。これは、簡単に言えば「自分が退社してからの10年間のアップルは全て間違いであり、今後においてはアップル・イコール・ジョブズである」ことを徹底させる標語でもあった。そして、社員の長期休暇の廃止、社内へのペットを持ち込み禁止、駐車場を含む全ての会社内で禁煙を実施してしまった。加えて「スティーブイズム」とも言うべき暴君に似た命令系統を徹底させたため、中間管理職の半数以上が解雇されるか辞職に追い込まれ、自由な雰囲気が復活した一方、リラックスした大学キャンバスのような雰囲気は完全に消し去られた。昔のような緊張した職場が戻ったのである。

「iMac」と「Thinking different!」。この二つのことの中に、モダン・デザインの原理にも通じる大切なことが秘められていると思う。それは「最も大切なことのために、余計なものを省く」という考え方である。あれもこれも、過去も未来も一緒に組み込んでしまえば、回答が明解でなくなってしまう。形においても、「それ」を優先することによって、始めてデザインとしての魅力が研ぎ澄まされる。一番大切に思っているもののために、他のものを失うことを厭わない姿勢、これこそジョブズがアップル復帰によって提唱した最大の主題ではなかったかと思う。それ以降、このことが堅持されている魅力がアップル製品であり、他の追随を許していない結果に結び付いている、と筆者は考える。

さて、こうしてアップルの復活劇がはじまったが、既存の開発を全て止めてしまうことは出来ず、完全にジョブズの意向が組み込まれた新商品は2000年1月のG4

Cubeや2001年のiBookまで待たなければならなかった。そして、同時にコンピュータ技術が様々に応用可能になっていることにも着目、アップルの事業は新しい方向に転換する準備も着々と進められた。その未知なる世界での勝負こそジョブズの理想主義的な商品開発を謳歌する格好の舞台となって行った。

※写真解説

※iMac

OS=

CPU=PowerPC G3(233MHz)

RAM=512kb

ハードディスク=4GB

CD-ROMドライブ搭載

モニター=15インチCRT 1024×768

内蔵モデム=56kbps

USB×2、ADB×1、

サイズ=380x440dx395hmm

重量=17.3Kg

※(注1)

純正のフロッピードライブは用意されなかったので、各社が競ってスケルトン仕様の製品を発売した。他にも次々とビジネスチャンスとばかりプリンターをはじめとする周辺機器をiMac仕様に仕立てて発売。ついには灰皿や椅子まで「iMac調」が登場するに至り、インテリアショップまで「iMacコーナー」を設ける現象を生んだ。

Appleのプロダクトデザイン史-18

iMac の派生モデルと、その陳腐化

●iMacデザインの広がり

衝撃的だった初代iMacの発売から、もう10年近くが経過したが、この連載のためにも、もう少しこの話を続けなければならない。あの時のブームは本当にパソコンとは思えない広がりがあり、それが次から次と飛び火して色々なジャンルに渡った。特に、書店には様々にアレンジされた「iMac本」が並び、そのエディトリアル・デザインまでも「iMac調」を採用していたものだった。

さらに、日用品のプラスチック成形品にまで「iMac調」でなければ「デザインされているとは言えない」ような風潮まで生まれ、「iMac調インテリア」が誕生し、「iMacライフ」を謳ったような極限のスタイルまで誕生していった。

こうなると、逆に市場の要請としてアップル自体もその自らが作り出したトレンドを無視出来ず、その期待に応えた新製品のリリースを続けることになる。「(5色の)レインボーマック、柄(模様)物マック、シースルーマック」などがそれである。特に頂点を極めたのは「レインボーマック(1999年4月発売)」だろう。ローリング・ストーンズのBGMに、グルグルと軽快に廻るテレビCMは、iMacのコンセプトを忠実に表現した傑作映像として記憶している人も多いと思う。

そのデザインの応用として登場した通称「貝殻マック(iBook-1999年9月発売)」も印象に残るスタイルだった。ラッチレス(ヒンジだけで蓋を止める)の2トーンカラーに貝殻のように周囲がラウンドしたフォルム。「エスプレッソ」デザイン言語による、やや暗いデザインが10年近く続いたので、確実性とか性能(特に800×600の解像度)に対する不満があったものの、大いに心動かされた存在だった。こうしたデザインもiMacが女性ユーザーを多く獲得した余韻と言える新製品だった。

さらに、この勢いを感じさせる新製品として同じ時期に発売されたG3のデスクトップとして登場した「ポリタンク型マック」がある。内部構造を徹底して階層型とし、移動を容易にするために足部と同じ形状の大胆なハンドルが付いている。「スノーホワイト」デザイン言語時代に築かれたインテリア性からは後退してしまったが、これは、アップルのアイデンティティの一つとして、その後のアップルの標準的なデスクトップスタイルとして継承するものとなった。しかも、その最初のカラーがiMacと同じボンダイブルー(青緑)と半透明白色の2トーンだったというのは、何と言っても驚きだった。

こうして、アッと言う間にアップルの業績は回復し、「アップル危機説」のウワサは完全に消え去った。アップルファンとしては誠に喜ばしいことだし、既存のアップル信奉者も「誇り」に思えた出来事だった。

●デザインの陳腐化

しかし、ここで悪い側面についても述べなければならない。それは、急激に熱したものの宿命でもある、陳腐化への道である。ゆっくり高まったものは、同じくゆっくり廃れて行く。しかし、パニックのようなブームを起こしたものはファションと同じように陳腐化が恐ろしいほど早くなる傾向にある。そして、それが最も早いのは「それに似せたもの」とか「影響を受けたもの」に早く訪れるが、今振り返れば、それは初代のボンダイブルー「ポリタンク」マックが「それ」だったのではないだろうか。あんなに輝いていたiMacに採用された同じカラーが、3年後には「旧態化してしまった」と感じたのは筆者だけではないと思う。同じように処理した、当時の液晶純正モニターやCRTモニターなど、皆そう感じられたものだ。

こうしたことを、もう完全にアップルをコントロールしていたステーブ・ジョブズはどのように考えていたのか。前号で解説した通り、iMacの基本アイデアはギル・アメリオ時代に培ったものであり、それを脚色しての大ヒット誕生だった。しかし、それはジョブズが考える理想的なデザインとは違うことを知りつつ、商売ベースモデルとして巧みに割り切った形跡がある。それは、ほとんど時代を同じくして、まったくテイストの異なる新製品を続々誕生させていることからも伺い知れる。爆発的な一連のiMacフィーバーの真っ只中にあって、極めて冷静に「アップルのデザインはどうあるべきか」を熟慮していたことになり、ここにも信念で貫き通されたデザイン理想主義者の姿が垣間見える。

そして、ついにiMacの最終バージョンである「Summer 2001」を最後に、この路線も終焉する。その発売が2001年の初頭だったから、結局、iMacの爆発的なブームは約3年ほどで終了したことになる。その、僅か数ヶ月後に、21世紀の「スノー・ホワイト」デザイン言語とでも言えるNew「iBook」と、(一大センセーショナルなブームを巻き起こすことになる)「iPod」が発売されている。アップルのデザイン・アイデンティティは「エスプレッソ」デザイン言語から抜け出すも、その統一性に振幅があった訳だが、それは徐々に収まりを見せたのが、この2001年ということになろう。※1

こうしてiMacのデザイン・フィーバーも冷え込み、他の業種にまたがって影響を与えた痕跡も現時点では大半が消え去った。その延長線上にクルマの「SMART」for

twoを思い浮かべる読者も多いだろう。スケルトン→ツートーンというテイストを色濃く感じさせる代表格であることに違いがないが、こちらの発表は1997年であり、iMacの影響で「SMART」のデザインが誕生したというのは誤解である。逆に、それだけiMacの存在にはクルマも圧倒するだけのものがあった、ということになるのだが、、。※2

※写真解説

※PowerMacintosh G3

iMac同様、シリアルポートを廃し、USBを採用しているが、ADBポートは搭載。メンテナンスや拡張性作業を最大限に考慮した階層構造が特色。

PowerPC G3(400MHz)

RAM-128MB(最大1GB)

HD-9GB CD-ROMドライブ

最大解像度-1920×1080ドット

USB×2、FireWire×2、PCIスロット×3等。

サイズ-226w×467d×432h

重量-13kg

発売-1999年9月

※(注1)

iMac Summer 2001

最後を飾ったカラーは「インディゴブルー」「グラファイト」、それと「ルビー」だった。締めくくるに相応しい完成度の高さだった。

※(注2)SMART(for two)

発表から10年近く経過するが、街で見かける台数がが少ないこともあって、そのツートーン・カラーのボディデザインは新鮮さを失っていない。車名が当初参画していた時計メーカーのSwatchとMercedes-Benzのそれぞれの頭文字にArtを結び付け「SMART」としたことはあまりにも有名。

Appleのプロダクトデザイン史-19

世界的プロダクトデザイン・ブームを誘発

本格的アップルの夜明け前

それは本質的に「iMacブーム」以上の、もっと偉大な何かをアップルが様々な意味で世界中に示すことになる2001年が近付いていた。誰もが予想もしない姿で、、。

iMacブームに沸き、PowerPCがG3やG4とスピードアップされても、筆者の当時のMACは何と4400(1997年発売)のままだった。スノーホワイト(デザイン言語)型に傾倒していた者としては、まだ本質的な部分でそうしたデザインに飛び付く気が起こらなかったのだ。しかし、すっかり実用に耐えるスピードを実装したPowerBook

G3を若いデザイナーが持ち運ぶ姿を見て、少しだけその誘惑に負けそうになったのは事実だった。が、あのウネウネした曲面で構成されたボディを好きになれ、というのは所詮、無理な話だった。

この間、2000年にG4 Cubeが発売になって話題となったが、たしかに真横から見ると宙に浮いたような錯覚を誘う、パソコンにしては独創的デザインだった。けれども、最も見る頻度の高い斜め上からのビューにはワラジのような放熱口が居座っていて、自然とNeXT

Cubeと比較しまったのは筆者だけでなかったと思う。同年の1月、スティーブ・ジョブズは暫定CEOから、正式なCEOに着任しているが、一方でWIN勢パソコンは益々勢いを増す中にあって、販売面では伸び悩んだ一年だった。

3つの衝撃

という訳で、ジョブズのCEO復帰も印象が薄れつつあった翌年の2001年、アップルは溜めていたメニューを一気にはきだし、衝撃的な新製品を次々に発表した。

OS X

1997年の構想を発表しておきながら、延期につぐ延期で発売が待たれていた新しいMACのOSは透明感があり、クリーンでクールな「Aqua」の名に恥じない大変美しいGUIをもって登場した。これは、嘗て次世代OSとして計画されていたCoplandプロジェクトが失敗に終り、ジョブズ再登板のきっかけにもなった曰く付きのOSである。大胆にもUNIXベースとしているが、Classicと呼ばれる機能により旧Mac

OSのソフトウェアとのの互換性も確保していた。

PowerBookG4

「おおぉ!こんなのを待っていた!」。多くのMACユーザーが待ち望み、納得できる初めてのノート型MAC。性能は勿論のこと、本体の多くにチタン(Titanium)を採用、アルミの比重2.7より劣る4.5ながら、錆びず、鉄の2倍の強度を活かして、薄くスッキリした造形を実現した。まるでデザイン・プレゼンテーションの定番とも言えるパソコンとして、あちらこちらの会議室に出現することになった。まさにジョブズの妥協を許さない理想主義的プロダクトデザインの第一作と言える商品となった。

iPod

そして10月、ついにアップルの企業像を書き換えなければならない、とてつもない可能性を秘めた新製品が発表された。それは小さなハードディスを内蔵した携帯音楽プレーヤー。MACの「iTunes」を使って取り込まれたデジタルデータ化された音楽をPod(まめのサヤ、もしくは格納庫の意)に自由自在に収納してユーザー本位に楽しめる「iPod」である。カセットテープから奪い取ったMDの地位を一気に古いものにしてしまい、それ以降、次々と新しい提案に溢れた新「iPod」シリーズをリリースすることになる。

世界的デザインブームの呼び水に

この3つの商品は、アップルが歴史を書き換えるような、世界に大きなメーセージを放つ結果となった。一つは信じられないほど「美」にこだわったパソコンのユーザーインターフェイスOS-Xであり、もう一つは従来のパソコンには見られなかったチタンという素材を使って実現した究極のミニマリズム的造形を切り開いたPowerBookG4。さらにはアイデア商品ながら、長い歳月をかけて十分に熟成させた感のデザインが光るiPod。これらが2001年に登場した意義はとてつもなく大きいのである。

2001年と言えば、日本でもプロダクトデザイン・ブームの火付け役となったauの携帯電話「インフォバー」のデザインプロジェクトがKDDIから深澤直人氏に打診された時期である。また、世界的に消費型(商業主義)デザインに対しての(カウンターカルチャーとしての)ミッドセンチュリー・デザインブームの起点となった年でもある。「デザイン」は専門誌だけではなく、一般教養誌から、トレンド・ムック、ヤングマガジンは勿論、少女雑誌にまでデザインの本格的な話題を提供する時代が到来したのである。そして、何と言ってもすごいのは、その中心であり続けているのがアップルだ、という点なのだ。

計りしれない意味深い影響

この原稿を書いている間(9月15日)にもアップルを追従するシャア2位のパナソニックと、野心丸出しの新規参入メーカー、マイクロソフトの新製品が相次いで発表になっている。筆者は目を疑った、恐らく、ネットのバナー・ニュース程度の画質であれば、そこにアップルマークが付けたら、誰もそれを疑う人はいないだろう。そこにあるのは商業主義デザインにドップリ浸かって、その汚らしい行為の常習犯が必死に山にこもって修業をし、やっとこさ「それらしき(つまりアップルらしき)」デザインを完成した喜びに溢れている姿なのだ。(情けない)

売れるためのデザイン、デザインの差別化、戦略的デザイン、こんなセリフをまだ商品開発会議で発言している人は即刻、第一線を退いた方が良いだろう。ここから次々に発表されるアップルのデザインはこうした(間違った概念をもった)言葉を一気に死語にして葬り、世界中のデザイナーにより本質的なデザインを強いるムーブメントになって行ったのだ。

※写真解説

PowerBook G3

CPU=PowerPC 750(250/292 MHz)

RAM=(最大)192 MB

モニター=14.1" TFT液晶

解像度=1024x768

HD=2 GB

ADB=1

Serial=2

SCSI=HDI-30

1997年11月発売

PowerBook G4

CPU= PowerPC 7410(400/500 MHz)

FPU: integrated

RAM slots: 2

RAM=(最大)1 GB

モニター=15.2" TFT液晶

解像度=1152x768

VRAM: 8 MB

HD=10/20 GB

USB==2

Firewire:=1

2001年1月発売

Appleのプロダクトデザイン史-20

アップル、白の時代

極められた頂点へ

今回も2001年のアップルである。おさらいすると、2001年はPowerBook G4、OS-X、(New)iBook、そしてiPodが発売になっている。ジョブズが復帰して4年目、その成果を一気に吹き出した画期的な年なのだ。

前号ではシンプルなモダンデザイン路線に急速に回帰し始めたことを実証することになったPowerBook G4を紹介した。今回取り上げるのは、(僅か数年前まで社会現象にまでになっていた)iMac路線から完全に訣別し、より理想主義的路線を明解に示す最初の商品となったNew

iBookである。筆者が当時久々に購買意欲をかきたてられたモデルでもある。

初代のiBookはPowerBookの廉価版として1999年に「移動するiMac(iMac to go)」をコンセプトとして開発された通称貝殻マック(クラムシェル)である。ラッチレスとハンドルを持ったユニークな曲線とツートーンカラーが特色だった。これはこれで、当時のiMac路線と平行する商品ラインとしてパソコン業界では異色の存在であり、アップル再建には大いに貢献したモデルである。

しかし、今回のモデルはそこから180度路線を転換し、同じなのは商品名だけという全く違った印象のデザインだった。

新しいデザイン路線の起点

New iBookは本当にノート型パソコンの原点を極めようとする意図が至るところで感じさせるデザインである。12.1インチの液晶モニターサイズをベースにして、無理なく、そして無駄もなく配されたキーボード。コーナーを丸くとったトラックパッドとさりげない2つのスピーカーはまさにシンプルそのもの姿である。

これらの要素を真っ白なポリカーボネート樹脂で被い、全面の蓋(カバー)部に内部からの投光で光る透明のアップルマークが、さらに「白」の美しさを際立たせる演出。実に見事なデザインだった。スノーホワイト路線からエスプレッソ・デザイン言語に転換してから低迷し続けていたアップル・デザインはここに明確に新しい路線の起点を確認することが出来るし、何よりこれ以上のデザインが本当に存在し得るのか、と思わせるだけの完成度があった。

勇気あるデザイン挑戦

しかし、出来上がったデザインを結果論から述べるのは簡単だが、スノーホワイト・デザインから、よりシンプルに(ミニマリズムデザイン的に)進化しているが、デザイン・エレメントを徹底して削ぎ落して行く手法は明らかにメリハリを失ってしまうという危険性がある。また、何か物足りないような虚脱感に陥る場合も想定しておかなければならない。それらを補うのはあくまでもデザイン・フィニッシュの高さだけだから、デザイナーには辛い作業となる。そのことを恐れずに、まるで僧侶の厳しい修業から生まれたような研ぎ澄まされたiBookのフォルムは圧倒的に美しかったのは言うまでもない。

また、このデザインの影響は各方面に及んだものの、iMacの時と同じように真似は長続きしなかった。結局のところ、CI(コーポレートアイデンテイティ)からBI(ブランドアイデンティティ)を確立した上でのプロダクトデザインである違いは明白で、上っ面のデザインに騙される消費者はいないということか、、。

アップルデザインの立役者

さて、ここでこの連載で長いこと途絶えていたアップル・デザインの立役者について紹介しなければならないだろう。1967年英国はロンドン生まれ(若い!)のジョナサン・アイヴである。氏は現在副社長の地位にあるが、入社してIDgに所属したのは1992年である。ジョブズ体制以降は、デザイン担当者の名前はアイヴしか具体的に公表されていないので、余程の信頼感があると想像される。

手掛けたとされているものは、Newton MessagePad、アップルの20周年記念マック(この2つは確かにテイストが似通っている)と続き、以降iMacからNew

iBook、そして衝撃的なiPodの歴代モデルも全てJ・アイヴが関係しているとされる。これは嘗て、スノーホワイト・デザイン言語でアップルを世界のトップクラスに押し立てたフロッグ・デザインのH・エスリンガーの功績を超える、非常にレベルの高い見識が感じられる点が特徴である。

そこには簡単に妥協しないディレクター型CEOであるジョブズと、少なくとも10年間仕えているという驚くべき事実があってのことであり、(もう少し時間的な経過を見ないと最終結論は出せないが)並大抵でない2人の相性と信頼関係の上に築かれたものと理解すべきだろう。これには続きがあるので、今回はこの辺で止めておきたい。

歴史が証明するもの

この連載もそろそろ終盤に差し掛かって来た。今回は2001年のiBookについてだったが、このデザイン路線から現在まで、アップルの考えは基本的に変わっていないと筆者は捉えている。しかし、そのことが変わらなくとも、時間的な経過による歴史的な評価は変わる可能性がある。例えば、この連載の第1回に取り上げたカシオとオリベッティの電卓を振り返る時、その評価は当時のそれとは比べようもないものになっている現実がある。

また、必ずしもアップル内における事実関係が明らかになっている訳ではない。特に、具体的なデザイン作業がジョブズの直属のデザイン責任者で副社長まで登り詰めたJ・アイヴの配下にどのようなスタッフがいるかも明らかになっていない。そうした段階での解説であることを残りの連載を読む上でご理解いただきたい。

※ジョナサン・アイヴ(Jonathan Ave)

1967年英国ロンドン生まれ。Apple社IDg担当副社長兼デザイナー。ニューキャッスル工芸学校卒業。1989年にロンドンのデザインコンサルティング会社勤務。1992年にApple入社。1996年にはIDgディレクター。「MessagePad」、「twentieth

anniversary Macintosh」、「Apple Studio ディスプレイ」などのデザインに続き、「iMac」、「iPod」を担当。レッド・ドットで2002年の「best

of the best」受賞。2003年にはイギリスのデザイナー・オブ・ザ・イヤー、2005年には大英勲章を授与されている。

※写真解説

iBook

CPU=PowerPC 750cx(500MHz)

RAM=(最大)640MB

モニター=12.1" TFT液晶

解像度=1024x768

2001年5月発売

iBook

CPU=PowerPC 750cx(900MHz)

RAM=(最大)640MB

モニター=12.1" TFT液晶

解像度=1024x768

2003年4月発売

Mac Book

CPU=Intel Core Duo

RAM=(最大)2GB

モニター=13.3" TFT液晶

解像度=1280x800

2006年5月発売

Appleのプロダクトデザイン史-21

業務用DTPマシーン

もう一つのマックの世界

本科的なパーソナル・コンピュータの世界を切り開いたマックにはもう一つ、切り離せない大切な役割がある。DTP(デスクトップ・パブリッシング)、つまりデジタル印刷の世界だ。

マックの誕生がゼロックスのパロアルト研究所の研究成果がヒントになったことは既号で紹介した通りだが、何と、このDTPの概念が登場する引き金になったのも同研究所に在籍していた研究員2人だった。ページ記述言語(後のPostScript)を開発していたチャールズ・ゲシキーとジョン・ワーノックは82年にアドビシステムズを設立、このことと、ほぼ同時期に日本のキヤノンが民生用の商品化まで見通したを立てたレーザープリンターを完成させたこととがマックのWYSIWYGと合体、DTPの可能性を一気に高める結果となった。これは僅か3年の間(82年~85年)に起こった、数々の偶然が重なった歴史的な出来事で、3つの企業は宝くじにでも当たったような心境だったに違いない。

が、いきなり困ったことが起こった。マックは確かにビットマップ・ディスプレーによる新しい境地を提供していたが、モニターのサイズは9インチだし、(半年後にはメモリーを4倍の512kbとしたものの)拡張性を閉ざした初代のクローズド・マックからはあまりにも掛け離れた世界で、そこからは誰もその可能性を予測出来ない状態で、大半のユーザーは「高品質なパソコン・プリントアウトの世界」と捉えていたに過ぎなかったと思う。

しかし、やはりスティーブ・ジョブズの先見の明は高かったと言えるMAC IIをリリースして、その可能性の高さを一気に現実のものに近付けることに成功する。ジョブズがスカリーによってアップルを追われる前の最後の指令がこのMAC

IIということになるが、拡張性を促すかのようなオープンアーキテクチュアを採用、モニターも256色を実現しながら最大128MBまでのRAMを搭載可能とし、ここにアップルというか、マック伝統のDTPマシーンの誕生となった。

そんな訳で市場(印刷業界やパワーユーザー)からは常にハイエンドのマックを要望され続けて来たために、トップレンジのマックの在り方は常に重要な位置を占めていた。それはハッキリ言って業務用マックの姿なのである。少しでも速く、僅かな性能アップに対しても、お金の糸目を付けない世界から、合理的で堅牢な機能性を求めるのが業務用の世界。仕事の現場は厳しく、険しい要求が山積しており、アップルやマックの持つ親しみやすいイメージとは一線を画す世界である。

こうした冷徹な要求がなされるハイエンド・マックにもG3から(既号紹介した通り)一定のスタイルが出来上がりつつあった。そして2003年、ジョブズが一時期アップルを離れて15年目にして画期的なハイエンド・マックが登場した。PowerMacintosh

G5である。

それはジョブズ自身がプレス発表の席上で「スーパービューティフル・マシン」と表現したほど、際立った美しさと精緻な仕上げを特徴とした。その上で、G3から受け継がれたハイエンド・マックの持つスタイルを満たしているというのは誰の目にも分かった。

本体の素材はプラスチックからアルミニュームに変えられ、前面に細かいメッシュを与えることによって放熱性を高め、さらに後端に設けられたレバーを動かすだけで側面のパネルが外れて内部が露出する仕掛けとなっている。その内部も、拡張性についての操作性をスムーズにするために見事な整理整頓が行き届き、まるで昔のホンダのスポーツカー、S600のエンジンルームのような美しさである。それは、丹精込めた、手抜きが全く無い極上の工芸品のような輝きであり、「ここまでやるか!」と他のメーカーは溜息をついたことだろう。

そして、それは確かに世界で初めて採用された64ビットCPUや、最大で12GB!まで実装可能なメモリー、パソコンとしていかなる製品よりも「速い!」と宣言するだけの性能が表現されたデザインだった。さらに、その後の水冷化やデュアルCPUの採用など、アップルに留まらず、業務用パソコンのリーダーとしてのエスプリを十分に感じさせる新しい「偉容感」を醸し出すことにも成功していた。それは、例によってCEOのジョブズの理想主義的がなければ作り出されないものだったし、その強いチャレンジ精神がもたらしたデザインであることは人々に多くのものを訴えかけていたと思う。

ところで、業務用パソコンとして、ここまで拘る必要があるだろうか?と感嘆してしまうのはボディのアルミニュームである。eMateからプラスチックの美を探求し、iMacやiBookで素晴らしい成果を世の中に示したが、アルミはそれと比較して、成形が限られており、また仕上げの概念も大変に狭く、困難を伴う材質だ。iPodで使われたステンレスの裏蓋は磨きが容易だが、アルミは基本的に二次的な仕上げを基本的に拒否する。つまり、非常にピュアな中に厳格さが同居しているので、工業製品として採用するには非常に厄介な素材なのだ。。現在では新しいiPodがこのアルミに切り替わっており、アップルのアルミニューム路線はしばらく続くと予想される。その第一歩を記した商品として、このG5は記念碑的存在となるだろう。

Appleのプロダクトデザイン史-22

ACアダプタのデザイン

デザインの裏表

アップルの象徴的なデザインを上げようとした場合、(意外かもしれないが)ACアダプタは外せない存在だろう。何と言っても国産品のそれと比較すると誰が見ても天と地ほどの違いがある。その違いがどんな原因で生じるものなのか、そこを考えることは結構重要なことのように思う。

そこでまず、「裏表(うらおもて)」という問題を考えてみよう。物事には表と裏があり、表の建前と裏の本音には違いが生じやすい。特に日本人は「裏表のある人」を歓迎しない。それを上手に使い分けることを感覚的、道徳的に善しとしないである。

しかし、私は本当にそうなのかと常々疑問に思っている。例えば、日本の街によく見かける商店(最近はシャッター通り化しているが)の造りと言えば通りに面した外壁だけをモルタルでビルを模し、裏は従来の木造建築というものがある。また、日本が世界的に独占的な商品となっているデジカメ。レンズがついた正面(表)ばかり見ていると、背面(裏)はデコボコとした醜い、おおよそデザインしたとは思えない姿が現れ愕然とした記憶がある方も少なくないだろう。

こんな説明をしなくとも、日本は総じて裏と表を使い分けていることはパソコンのデザインを見れば一目瞭然である。例外的なプロダクトデザイン事例として上げられるが黒川雅之デザインのゴム灰皿(ブランド名GOMの刻印が凹!)や喜多俊之デザインの液晶TVアクオスつの背面(彫刻のように美しい!)、川崎和男デザインのナナオのディスプレイ(ヒップアップした中のスリットは圧巻!)等、売るための必要な部分以外を徹底して手を抜いてしまう多くの国産商品群の中にあって、こうしたデザインは極めて珍しい。

このような日本の傾向に対して、現CEOであるスティーブ・ジョブズのこだわりは、まず初代MACで示され私達を驚嘆させた訳だが、最新のiMacなどは、そうした氏の姿勢を徹底的に具現化したもので、その違いは大型量販店などの売場で隣のコーナーに並んでいる国産品と比べると一目りょう然である。もちろん、背面の美について!

さて、この流れの中で、筆者が久しぶりに新鮮に感じたのはまず、接続ポートがシリアルからUSBに変わった際の端子のデザインだった。接続する方向性を明確にするために、片面にアップルマーク、もう片面にUSBマークを配し、それを真っ白なプラスチック製とした単純な形だったが、だからこそ、そこに本質的なデザインが伝わって来たものだった。

このUSBポートなどは、いわゆる付属品の言って見れば「裏」の存在である。国産品はデザインの対象外であることは明らかで、電源のACアダプタに至っては汎用品として味も素っ気もない外観で、乱暴に色々な機種に配属されている現実がある。手っ取り早く言えば、私達は国産品に対し、そうした範疇のデザインについては最初から諦めているし、期待も抱いていない訳だ。

さて、いよいよ本題に入る。このACアダプター、最初に感動させられたのはPowerBookG4、iBookに付属した通称ドラ焼き型(ヨーヨー型とも呼ぶ)アダプター。コンセントからの交流を円板状の本体で受け止め、そこから直流の電源コードが伸びている設定となっている。直流側を円板状の本体にスリットを設けることによって、巻き込みを可能とし、余分なコードがデスク上を占領しないよう配慮しているのだ。これには本当にビックリである。着目点が凄いし、発想が素晴らしく、その勇気と実行力はアップルならでは!と敬服したものだった。

それに感心していたら、次に登場したのが差し込み部分自体をACアダプタ化して交流電気コードを排し、本体もコードも白色にしてしまったバージョン。これも本当に目から鱗が落ちるほど感激の典型的なミニマリズム・デザイン。アップルの一つの理想主義的デザインを象徴するものとなった。(最新のPowerBook

Proにおいては、さらにMagSafeと称するマグネットによって本体と接続する方式が採られ、不意の接触などによる外力によって容易に外れる工夫が施されている。)

以上は外観のデザインだが、このACアダプタの魅力はこれだけで終わらない。何とプラグ部が取り外し可能となっていて、それを利用した「ワールドトラベルアダプタキット」が用意されている。それぞれ、アメリカ、英国、主要欧州諸国、中国、韓国、オーストラリア、香港各地で自由使えるプラグと交換可能なのである。このコンパクトで美しいボディの中にこんな仕掛けも隠されていたなんて、、、。普通はとても想像も出来ない!

「デザインの神はディテールに宿る」と、よく表現される。良いデザインを作るには、上っ面だけではなく、細かい箇所の処理や構造を解決しなければならない事を総評している言葉だが、近年のアップルを見ていると、その言葉を別の意味でも使いたくなってしまう。「本体だけじゃない、それに関係する全てのものがデザインを求めているのだ」と。まさに「デザインの神はディテールに宿る」である。アップルはドイツのブラウンや、かつてのイタリアのオリベッティが築いた以上の企業文化を達成しようとしているのかもしれない。たかがACアダプタ、されどACアダプタである。そこに気迫が伝わって来る。

※ドラ焼き(ヨーヨー)型ACアダプタ。プラグ側、つまり交流電源コードも取り外しが可能で、本体に接続する直流電源コードが2枚の円盤の間に巻き込めて、長さの調整が出来る仕組み。

※中段はアダプタ自体にプラグを着けてしまい、直流電源コードのみが付いているタイプ。ドラ焼き型に比べると大幅に重量が軽くなり、コンパクトになった。

※下段。インテルCPUを搭載したMacBook Pro仕様から登場した。MagSafeと称し、本体と直流電源の接続にマグネットを採用し、接触事故などによる本体落下防止を狙っている。充電中はオレンジ色、完了すると緑色に点灯する。

|